Par l’AFPG, Association Française des Professionnels de la Géothermie

La géothermie a un énorme potentiel EnR et décarboné et, paradoxalement, elle est largement sous-utilisée puisqu’elle ne représente que 1% de la consommation de chaleur dans notre pays. La géothermie de surface est une solution qui repose sur la valorisation de l’énergie située dans les 200 premiers mètres du sous-sol, naturellement à 14°C en moyenne sur la France métropolitaine.

Ce propos est essentiellement issu du document de l’AFPG dit « La géothermie en France, étude de filière 2023 – 6ème édition ». Il se focalise sur la géothermie de surface.

Nous reviendrons, pour les lecteurs d’XPAIR, sur des exemples et retours d’expérience concrets de réalisations avec des forages avec sondes verticales, notamment dans le cadre d’un établissement scolaire. A suivre donc …

Téléchargez le document de 72 pages

Petit état des lieux de la géométrie de surface

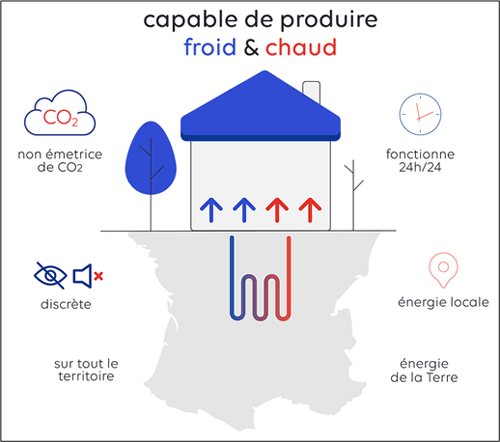

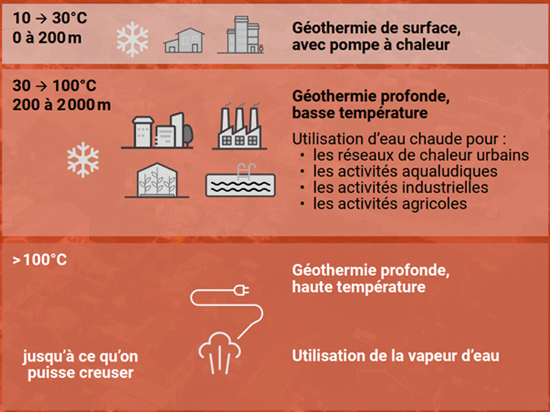

La géothermie de surface, dite de très basse énergie, désigne des systèmes énergétiques qui exploitent une ressource géothermale de température inférieure à 30°C et de profondeur généralement inférieure à 200 mètres.

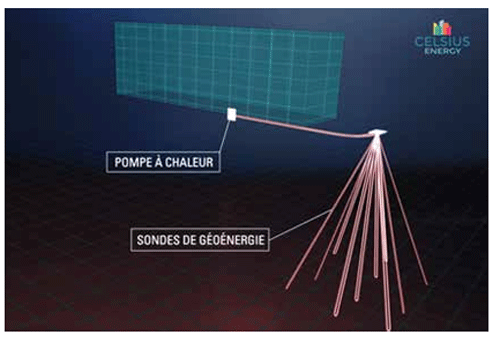

Ces systèmes sont constitués d’un dispositif de captage, d’une pompe à chaleur et d’un dispositif de régulation. Selon leur dimensionnement, ces systèmes couvrent en partie ou en totalité les besoins de chaleur et de froid des bâtiments (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, rafraîchissement) dans les secteurs : individuel, collectif et tertiaire.

Les avantages des géothermies de surface

Le cadre réglementaire pour ces installations a été simplifié. Il existe :

• des installations géothermiques de profondeur supérieure à 10 mètres relevant soit du régime de la télédéclaration administrative (ouvrages dits de minime importance), soit du régime de l’autorisation administrative ;

• des installations géothermiques ne relevant pas du régime légal des mines (fondations thermoactives, échangeurs fermés de profondeur inférieure à 10 mètres, certains échangeurs ouverts de profondeur inférieure à 10 mètres).

Les installations de géothermie de surface représentent les deux tiers de la chaleur produite par géothermie (200 000 pompes à chaleur géothermiques en fonctionnement en 2020), mais peinent à décoller malgré les mesures mises en place ces dernières années pour stimuler la demande :

a) Réforme réglementaire de la géothermie de minime importance en 2015,

b) Prise en compte du rafraîchissement par géothermie dans la réglementation thermique RT2012 en 2017,

c) Parution du décret éco énergie tertiaire pour les bâtiments tertiaires existants de plus de 1 000 m² en 2019,

d) Différenciation des forfaits pompe à chaleur géothermique et pompe à chaleur air-eau dans les aides MaPrimeRénov’ en 2020,

e) Nouvelle réglementation environnementale RE2020 favorable à la géothermie dans l’habitat neuf …

Un petit rappel des différentes géothermies

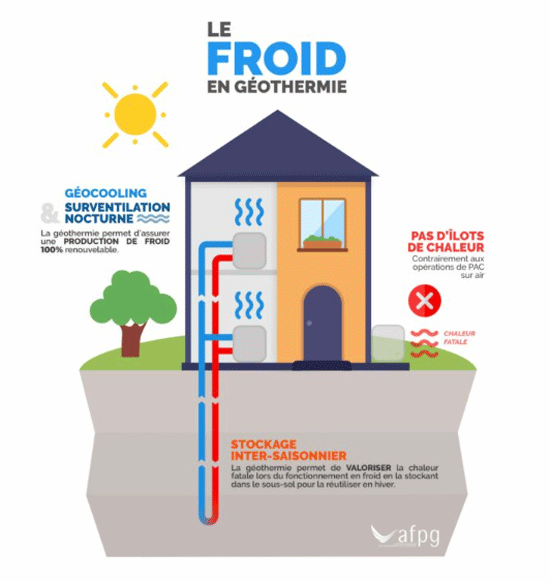

Il n’y a pas que le mode pompe à chaleur mais également le géocooling

Le mode Thermo-Frigo-Pompe

Il s’agit d’un mode de production simultanée de chaud et de froid, ce qui permet un rendement de 700% à 1 200%. Des ballons de stockage intermédiaires de chaud et de froid sont adossés à la PAC géothermique. On le retrouve principalement dans le secteur du tertiaire. Il s’agit d’un mode de production simultanée de chaud et de froid, ce qui permet un rendement de 700% à 1 200%. Des ballons de stockage intermédiaires de chaud et de froid sont adossés à la PAC géothermique. On le retrouve principalement dans le secteur du tertiaire.

Le geocooling (ou rafraîchissement passif)

Le geocooling permet de « rafraîchir » un bâtiment par simples échanges thermiques. On ne passe alors pas par la PAC (on parle de « bypass »), et on apporte directement la fraicheur du sous-sol à la surface. Puisque la PAC ne fonctionne pas, les rendements sont extrêmement élevés : de l’ordre de 3 000% à 5 000% (30 à 50 kWh de froid apportés pour 1 kWh d’électricité consommée).

Le rafraîchissement et la climatisation par géothermie, s’effectuent en réinjectant la chaleur dans le sol, contrairement à d’autres modes de climatisation plus répandus qui la rejettent dans l’air extérieur. Ils trouvent donc tout leur intérêt en période de canicule où ils ne participent pas à l’apparition d’îlots de chaleur, c’est-à-dire à une hausse globale de la température dans les zones fortement peuplées.

De plus, la réinjection des calories en été permet de renouveler totalement ou partiellement le stock de calories prélevées par la production de chaleur en hiver.

Principe d’une installation de géothermie utilisant le geocooling

Les innovations en géothermie de surface

Les sondes inclinées

La technologie des sondes inclinées est une innovation portée en France par la société Celsius Energy consistant à réaliser un échangeur géothermique en forme d’étoile, en forant les sondes à partir d’un même point à la surface. Cette solution permet d’exploiter un réservoir de la même manière que des forages verticaux, tout en réduisant considérablement la surface utilisée au sol par la foreuse et lors du raccordement. Cela favorise donc la faisabilité de chantier en milieux denses (urbain ou péri-urbains) qui présentent des contraintes techniques et spatiales, notamment pour les bâtiments en rénovation.

Comme pour les champs de sondes verticales, l’échangeur est relié à une pompe à chaleur, qui peut fournir à la fois du chaud et du froid. Un système de pilotage numérique utilise les données des capteurs installés dans les différentes composantes du système pour la gestion de la performance. Un démonstrateur de cette technologie est opérationnel depuis 2020 à Clamart (92) et plusieurs installations commerciales ont été réalisées (en Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France).

Schéma d’une installation de géoénergie avec échangeur géothermique à sondes inclinées

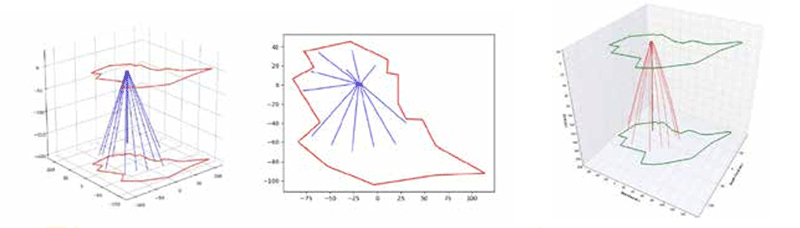

Ces cas d’étude et leur modélisation ont permis de montrer qu’un échangeur de sondes inclinées peut avoir une performance équivalente à un champ de sondes verticales, voire une meilleure exploitation de la « batterie » thermique du sous-sol (production de chaleur et de froid, stockage quotidien et/ou saisonnier) du fait de la possibilité d’atteindre un plus grand volume de sous-sol grâce à la flexibilité dans le placement des sondes. Les contraintes foncières (notamment les limites de propriété) et d’exploitation (notamment la température minimale d’injection pour éviter le gel du sol) sont respectées par le dimensionnement et par le système de contrôle et de pilotage.

Placement des sondes par rapport à la parcelle cadastrale pour une installation Celsius Energy.

Vue 3D (à gauche) et plan (au centre) des trajectoires prévisionnelles, résultats des mesures de direction et inclinaison sur l’échangeur réalisé (à droite)

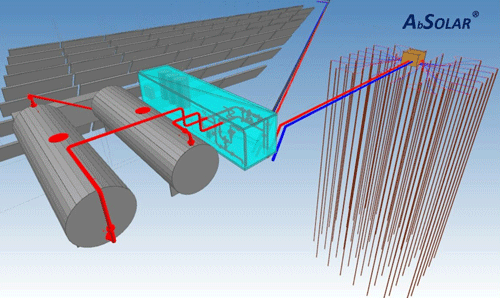

Couplage solaire thermique et géothermie

La géothermie possède un grand avantage par rapport à toutes les autres énergies renouvelables : la chaleur peut être stockée dans le sous-sol grâce à la capacité calorifique des roches. C’est ce qu’on appelle le stockage d’Energie Inter-saisonnier Souterrain Haute Température (SETIS-HT).

En été, les systèmes solaires thermiques peuvent produire beaucoup de chaleur par rapport à des besoins en chauffage et eau chaude sanitaire moins élevés qu’en hiver. Sans système de stockage, le surplus d’énergie produit en été est non utilisé et donc perdu. Le géostockage donne la capacité à de telles énergies d’optimiser leur efficacité et leur rentabilité, en minimisant leurs intermittences.

AB solar, une start-up productrice de chaleur et de froid renouvelables et peu carbonés, a mis au point le premier stockage d’énergie souterrain à haute température en France en Septembre 2022. Ce projet, schématisé appelé « Centrale Solaire sur Stockage d’Energie Souterrain (C2SES) », alimente via un réseau de chaleur urbain un écoquartier de 67 logements de la ville de Cadaujac en Gironde, pour ses besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Le SETIS-HT est composé de 60 sondes géothermiques verticales de 32 mètres de profondeur. Elles permettent de stocker la chaleur produite par les capteurs solaires thermiques (eau à environ 85°C) disposés à proximité sur une surface de 950 m². Ce projet a, par ailleurs, été lauréat des Trophées de la géothermie en 2022.

Schéma de principe du projet C2SES

La géothermie moderne : pilotée par intelligence artificielle

En réunissant géostockage et Intelligence Artificielle (IA), il est également possible d’augmenter encore le rendement des systèmes de chauffage. Accenta, une entreprise proposant des services d’optimisation et de décarbonation des bâtiments grâce à l’intelligence artificielle, met en place une intelligence artificielle capable de prendre en compte de nombreux paramètres heures après heures (besoins en chauffage, température externe, occupation du bâtiment …) afin d’optimiser l’utilisation des systèmes géothermiques. Cela permet un meilleur dimensionnement du projet, et donc une diminution des coûts d’investissement mais aussi des coûts de fonctionnement. Allier le géostockage et l’intelligence artificielle est une voie d’avenir pour rendre les bâtiments performants et respectueux de l’environnement.

Les Boucles d’eau tempérée à énergie géothermique (BETEG)

Ce système peut être assimilé à un réseau de chaleur urbain avec, comme différence principale, la température de l’eau circulant dans la boucle. Celle-ci est généralement comprise entre 10°C et 25°C, contre plus de 50°C dans un réseau de chaleur. Ce qui distingue également les BETEG des réseaux de chaleur est la présence de sous-stations de production dans lesquelles sont installées une ou plusieurs pompes à chaleur qui vont échanger les calories ou frigories de l’eau circulant dans la boucle, en fonction des besoins de chaud et de froid des bâtiments desservis.

La BETEG présente de nombreux avantages :

• une performance énergétique, économique et environnementale,

• une adaptabilité à tous types de besoins (chaud et/ou froid, ECS),

• une capacité de stockage thermique intersaisonnier,

• la possibilité de disposer de plusieurs sources d’énergie sur une même boucle (géothermie sur nappe ou sondes, récupération de chaleur sur eaux usées, eau de mer, eau de stations d’épuration, eau de lac, de rivière, ...) susceptibles d’être reliées en plusieurs phases selon l’évolution des besoins à satisfaire,

• une valorisation intelligente de l’énergie entre les différents consommateurs avec leurs besoins spécifiques : par exemple, un bâtiment avec des besoins de froid pourra rejeter ses calories sur la boucle afin qu’elle serve à chauffer un autre bâtiment.

C’est pour cela que la BETEG peut être qualifiée de « smart grid thermique ».

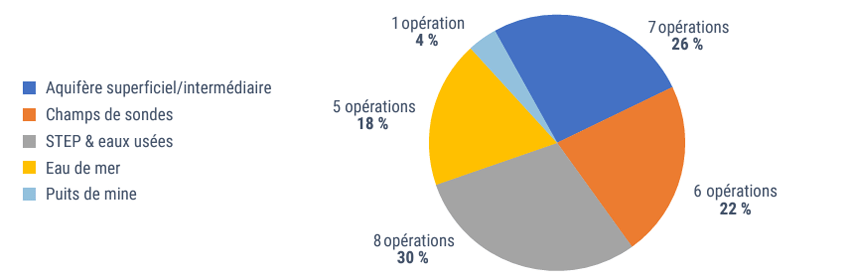

La chaleur à valoriser peut provenir d’une nappe phréatique ou d’un champ de sondes, mais également de l’eau de mer, des eaux usées ou des puits de mine. La Figure montre la répartition actuelle des différentes sources d’énergie.

Répartition des opérations de BETEG selon la ressource EnR&R valorisée (données ADEME - Fonds Chaleur)

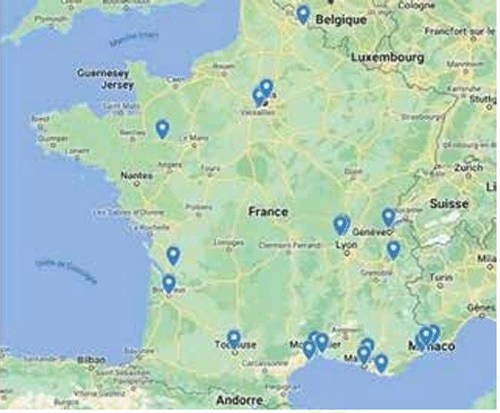

En termes de distribution géographique, les BETEG sont présentées ci-contre :

Distribution des BETEG en France (données ADEME - Fonds Chaleur)

Lecture recommandée

Plan d’action du gouvernement - « Géothermie, un plan d’action pour accélérer - Février 2023 » - Cliquez ici

Source et Lien

Liens recommandés

France GéoEnergie - Cliquez ici

Le BRGM - Cliquez ici