Par Lionel FIGUEIREDO – Ingénieur du bureau d'études spécialisé Afimec

Au-delà de l’efficacité énergétique, les paramètres de confort et de risques sanitaires sont majeurs et liés dans la conception et la réalisation d’une piscine collective. Le présent propos a pour but d’apporter la vision holistique globale au concepteur de piscines ou centres aquatiques.

Sommaire :

- 2°/ Les pathologies

- 2.1. Les pollutions rencontrées en piscine

- 2.2. L’origine de la pollution bactériologique

- 2.3. La propagation de la contamination

- 3°/ Les principes de fonctionnement

- 3.1 - La chaîne de traitement

- 3.2. L’hydraulicité

- 3.3. La floculation

- 3.4. La filtration

- 3.5 - La désinfection

1°/ Les piscines : un mix de confort thermique et sanitaire

Le bon fonctionnement d’une piscine nécessite des compétences techniques multiples relatives :

- Au traitement de l’air, afin de trouver le bon équilibre entre humidité relative et température de l’air, afin d’avoir une ventilation suffisante (au-delà des seuils réglementaires …)

- A la qualité de l’eau, afin de lutter contre les pollutions de l’eau de bassin, afin d’adapter la température de l’eau aux différents besoins des utilisateurs et afin de maîtriser le risque sanitaire notamment vis-à-vis des problèmes de légionelles pour les réseaux d’eau chaude sanitaire et de Staphylocoque pour les bassins, notamment.

- En acoustique, pour éviter « l’effet cocktail » au-delà de 80 dB(A)

- En électricité et éclairage pour des raisons de sécurité et de confort

- En hygiène et sécurité pour éviter les risques liés à tout établissement recevant du public, notamment le risque de glissade pour les utilisateurs jusqu’à la manipulation de produits dangereux pour les techniciens avec toujours la notion d’hygiène et de contamination bactériologique.

- En contrôle d’accès, notamment pour définir la fréquentation et pour la sécurisation des vestiaires.

- Et bien d’autres encore …

Il apparaît difficile de bien connaître tous ces sujets, aussi il est important de faire appel à des professionnels très spécialisés dans chaque domaine et ayant une bonne connaissance des interactions entre ces différents domaines, tous liés au final.

La maîtrise de la qualité de l’eau et des coûts énergétiques est un poste important dans le fonctionnement technique mais également budgétaire, dans le cadre de l’exploitation des piscines publiques ou privées.

2°/ Les pathologies

2.1. Les pollutions rencontrées en piscine

Pour éviter que l’eau de piscine ne devienne « un bouillon de culture », il faut impérativement maîtriser la qualité de l’eau afin de neutraliser sa dégradation et d’éviter les risques aux utilisateurs.

La dégradation est d’ordre chimique, organique, biologique. A elle seule, elle justifie la mise en œuvre d’un traitement de l’eau approprié.

La pollution chimique est liée à la qualité physico-chimique de l’eau de remplissage et d’appoint. Elle est aussi liée à la modification chimique de l’eau suite à l’apport de réactifs de traitement, aux phénomènes de dégazage et d’évaporation d’eau.

Exemples :

- Inhalation massive de produits de désinfection (chlore ou brome).

- Irritations oculaires dues aux chloramines.

La pollution organique est essentiellement due au contact direct entre le baigneur et l’eau (ambres solaires,…). C’est une pollution de très petite taille (< 1 mm). Cette pollution s’associe avec les réactifs de désinfection de l’eau et forme des sous-produits nocifs et inconfortables pour le baigneur.

La pollution biologique est amenée par les baigneurs. Elle est essentiellement constituée de germes provenant des secrétions enrobées d’une gangue muqueuse. Les germes sont ainsi protégés de l’attaque de désinfectants et se retrouvent à la surface de l’eau où ils s’y accumulent.

2.2. L’origine de la pollution bactériologique

La piscine est un lieu public naturellement contaminé par :

- Les baigneurs qui souillent l’eau par leurs cheveux, peau (squames), secrétions (urine, sueur,…) et les cosmétiques, huiles solaires

- Les non-baigneurs (ou les baigneurs avant déshabillage) qui introduisent la pollution par leurs chaussures

- L’eau d’adduction (cas rare et fonction de la provenance de l’eau d’appoint)

- La pollution atmosphérique et le vent (pour les piscines en plein-air)

- Les produits chimiques de traitement de l’eau ou d’entretien (si l’installation est mal utilisée ou mal conçue et si les produits sont mal utilisés)

Les facteurs de contamination se situent principalement dans l’eau des bassins, mais aussi sur les surfaces (sols) ou dans l’air.

Exemples :

Types de microbes |

germes |

maladies |

Champignons |

Dermatophytes |

Mycoses |

Bactéries |

Staphylocoques |

Furoncles, panaris |

Virus |

Papillomavirus |

Verrues plantaires |

2.3. La propagation de la contamination

La contamination des piscines est favorisée par :

- La promiscuité

- Le confinement et le manque de renouvellement d’air

- Une atmosphère humide

- Le revêtement antidérapant des sols

- La peau insuffisamment séchée avant le rhabillage

- La défaillance du système de défense immunitaire de l’organisme humain

2.4. Les pathologies en piscine

Les principales pathologies en dehors du risque de noyade concernent les oreilles (otite), les sinus et l'appareil broncho-pulmonaire.

Les mycoses (champignons) se rencontrent fréquemment en piscine et peuvent être évitées en prenant systématiquement une douche avant et après le bain, en se séchant bien (bien essuyer entre les orteils et le pli de l'aine) et en ne gardant jamais un maillot humide.

Les verrues plantaires sont fréquemment liées à l'absence de port de chaussures au bord des piscines et dans les douches.

Remarque :

Il existe des sources de pollution de plus en plus courante constatées en piscine « collective ». Il s’agit notamment de pollutions amenées par de nouvelles pratiques :

- initiation canoë : les canoës utilisés en piscine, peuvent également être utilisé en rivière ou lac. S’ils ne sont pas correctement rincés et désinfectés, ils seront source de pollution.

- Plongée : les bouteilles, combinaisons, palmes, etc. peuvent également être utilisées en milieu naturel et seront également source de pollution

- Nage avec palmes : si les palmes sont également utilisées en milieu naturel, il faut également penser aux sources de pollution des coffres de voitures ou les palmes, planches, pool boy, etc., côtoient des animaux domestiques, chiens par exemple, ou des déchets emmenés à la déchetterie, etc.

3°/ Les principes de fonctionnement

3.1 La chaîne de traitement

Quelle que soit sa nature, l’eau d’une piscine doit toujours être traitée afin :

- d’assurer la pérennité de l’installation

- d’éviter un renouvellement excessif de l’eau

- de protéger l’usager et ses occupants

Le traitement doit être parfaitement dimensionné pour répondre aux exigences de la réglementation, afin de réduire les coûts de fonctionnement.

Le choix doit porter autant sur les frais d’investissement que d’exploitation.

Pour traiter l’eau, il est nécessaire de la faire passer par des éléments qui constituent un circuit :

- Dégrilleurs et Grilles diverses du bassin

- Bac tampon

- Pré-filtres

- Pompes

- Coagulant (éventuellement)

- Filtres

- Circuit de chauffage

- Traitements chimiques de l’eau (neutralisant et désinfectant)

- Bassins

Aucune de ces phases ne peut être minimisée sans compromettre la qualité de l’eau en circulation ; une filtration défaillante ne peut être compensée par une bonne désinfection.

De même, la valeur du pH doit être continuellement surveillée et corrigée.

D’autre part, il peut être réalisé une seule installation pour tous les bassins à condition que chaque bassin fonctionne avec son propre système d’alimentation et d’évacuation.

3.2. L’hydraulicité

Une re-circulation permanente de l’eau des bassins est nécessaire pour :

- Eviter les zones mortes et limiter les dépôts

- Evacuer la pollution rapidement

- Diffuser le désinfectant

- Eliminer les matières en suspensions

De plus, pour préserver la santé des baigneurs et améliorer la qualité de l’eau, il faut assurer le renouvellement du film d’eau superficiel du bassin.

Dans le cas des bassins multiples, il y a toujours intérêt à filtrer, chauffer et désinfecter séparément l’eau de chaque bassin. Il est interdit de faire fonctionner les bassins en série.

La circulation de l’eau doit être continue (24h/24), avec éventuellement une réduction partielle du débit (jusqu’à 50%) pendant les périodes de non occupation (sous réserve d’une étude spécifique)

La circulation de l’eau met en œuvre :

- Le refoulement des eaux traitées et chaudes se fait par l’intermédiaire de buses dans les parois du bassin.

- La vidange du bassin nécessite une évacuation en partie profonde.

- La reprise des eaux à traiter se fait pour l’essentiel en surface voire en partie basse du bassin. Les vitesses doivent être de 0,30 m/s en aspiration et 0,40 m/s au refoulement.

L’hydraulicité sera choisie parmi 3 types de circuits :

L’hydraulicité classique : pour les piscines de 240 m² au maximum (schéma ci-dessous)

L’eau arrive par un ou plusieurs trous sur les parois verticales de faible profondeur et elle repart en partie sur des écumeurs de surface et à l’endroit le plus profond du bassin

L’hydraulicité inversée (schéma ci-dessous)

L’eau arrive par une série de bouches de refoulement, trous situés sur une ligne médiane au fond du bassin en allant de la profondeur maximale vers la profondeur minimale et repart vers les filtres par des évacuations situées dans les goulottes à la surface du bassin (100 % par les goulottes)

L’hydraulicité mixte (figure ci-dessous)

C’est un mélange des deux systèmes précédents où 50% de l’eau au minimum doit revenir vers les filtres en passant par les goulottes en surface.

Nota : le circuit classique est normalement interdit en bassins publics car la réglementation impose que 50% de l’eau qui est à recycler, déborde par les goulottes (par la surface) ; l’objectif est de réaliser un « écrémage » en continu du film superficiel où sont concentrées les pollutions humaines à la surface des plans d’eau.

Pour les circuits inversés et mixtes, il sera nécessaire d’utiliser un bac tampon.

Ces types d’hydraulicité ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients.

|

Hydraulicité inversée |

Hydraulicité mixte |

Reprise de l’eau contaminée |

Goulottes ou skimmers |

Goulottes + fond |

Refoulement de l’eau traitée |

Fond + parois |

Parois + fond |

Avantages |

Bonne élimination en continu |

|

Inconvénients |

Dépôts sur le fond du bassin |

Bonde de fond |

- Le pré-filtre

Il est destiné à retenir les grosses impuretés et divers objets (du pansement aux bijoux), afin de protéger les pompes.

Son dimensionnement influe sur le fonctionnement des pompes de re-circulation.

Il s’agit en règle générale d’un panier ayant une section de passage correspondant à 4cm²/m³ d’eau recyclée par pompe.

- Le compteur d’appoint d’eau

Le compteur est indispensable pour connaître les appoints d’eau réalisés. Tous les jours à la même heure, il doit être relevé le nombre de m³ consommés dans la journée par l’appoint d’eau dans le bac de disconnection ou bac tampon.

En plus de ces appoints d’eau automatique, il faut, tous les matins par exemple, apporter 30 litres (0,03 m³) minimum par baigneurs (d’où la nécessité de comptabiliser les entrées, individuels adhérents des clubs, et scolaires et d’additionner le tout). La réalité est plutôt au-delà de 50 litres par baigneur, valeur souvent conseillée par les autorités sanitaires.

De plus cela permet d’établir des ratios de consommation tout au long de l’année, et d’assurer une traçabilité sur plusieurs années et d’analyser les éventuelles dérives.

- Le contrôleur de débit

De même qu’il est intéressant d’effectuer un suivi quotidien du débit de recyclage réglementaire. Il peut se faire à l’aide d’un compteur de re-circulation ou d’un débitmètre sur chaque bassin afin d’identifier d’éventuels dysfonctionnements.

- Le bac de disconnection

Le bac de disconnection sert de bac de rupture de charge pour l’alimentation en eau de ville. C’est un ensemble de protection contre les retours d’eau qui doit respecter des règles précises pour sa conception.

Cet équipement fonctionne comme une chasse d’eau pour WC, avec un système de flotteur réglé pour un niveau bas déclenchant son remplissage, qui, en remontant, stoppera l’alimentation en eau de ville par la fermeture d’une vanne.

- Le bac tampon (en général commun avec le bac de disconnection)

Le bac tampon joue un rôle tampon du niveau d’eau, pour absorber le volume d’eau déplacé par les baigneurs et ce, quelle que soit la fréquentation. Il permet également de protéger les pompes en évitant les phénomènes de cavitation dans certain cas.

Il peut servir également de bac de disconnection au niveau des appoints d’eau.

Son volume doit être tel qu’il puisse stocker en permanence un volume déplacé par une fréquentation importante et instantanée et, en cas d’arrêt des pompes, le volume d’eau contenu dans les goulottes et les canalisations.

Capacité = 1/10ème du débit horaire

Mais il est surtout très important de le dimensionner afin qu’il puisse servir à la réalisation de la séquence de lavage des filtres, sans que cette phase n’impacte trop le niveau d’eau du bassin, ni même une baisse de température trop importante. Pour la séquence de lavage des filtres, il est primordial que l’eau d’appoint (eau de ville) serve à la déconcentration et non à la séquence de lavage des filtres.

Le bac tampon est la zone permettant de produire des chloramines. Aussi il est recommandé de réaliser un strippage (avec ou sans adjonction d’air) et une bonne ventilation du bac tampon.

(L’INRS a réalisé des fiches techniques conseils sur ce sujet cf https://www.inrs.fr)

- Les pompes de recirculation

Le recyclage de la masse d’eau au débit préconisé nécessite un ou plusieurs groupes moto-pompes protégés par des pré-filtres à panier. Ils sont sélectionnés avec de faibles vitesses de rotation (de l’ordre de 1500 t/min), de hauteur manométrique suffisante pour vaincre les pertes de charges de l’installation pour un rendement minimum de 65%.

Pour les petits débits jusqu’à 40 m³/h, on pourra utiliser des pompes de type « piscine privée » dont la vitesse de rotation est de 2900 t/min. Bien souvent, le pré-filtre est intégré aux pompes.

Les pompes doivent être dans un matériau résistant aux eaux oxydantes !

La hauteur manométrique d’une pompe doit compenser les pertes de charges de tous les réseaux (aspiration et refoulement), ainsi que la perte de charge des filtres, tout en fournissant le débit nominal réglementaire.

Les pompes à débit variable sont donc incontournables pour les installations de filtration piscine. Elles permettent des économies d’énergie intéressantes et surtout permettent de maintenir les débits en fonction de l’évolution du taux d’encrassement des filtres.

3.3. La floculation

Sous le terme « Floculation », deux phénomènes sont joints : la coagulation et la floculation.

Définition : la floculation/coagulation concerne essentiellement le traitement des matières en suspension.

Les matières en suspension (MES) contenues dans l'eau peuvent être de différentes natures : sels précipités par neutralisation, hydroxydes précipités par élévation du pH, …. Si la densité des MES est supérieure à la densité de l'eau, ce qui est le cas la plupart du temps, elles vont avoir tendance à décanter naturellement.

On doit essayer d’augmenter leur « taille » pour qu’elles soient retenues plus facilement par le système de filtration.

La vitesse de cette décantation est cependant extrêmement variable en fonction de la grosseur de la particule et du PH. On remédie à la lenteur de la précipitation des particules en ajoutant au milieu des agents de coagulation et de floculation qui vont avoir pour effet essentiel de modifier la granulométrie des particules, qui seront alors plus faciles à stopper par les filtres, et d'accélérer leur mobilité.

La coagulation - floculation

Les petites particules sont chargées négativement. Elles se repoussent et restent isolées. La solution consiste à neutraliser la charge positive. C’est le rôle du réactif injecté.

Pour optimiser la coagulation, il est souhaitable d’injecter le réactif à proximité des pompes de re-circulation pour profiter de la turbulence qui aide au mélange et le plus loin possible avant les filtres afin que les agrégats aient le temps de se constituer et soient bien retenus par le système de filtration. Si la réaction traverse les filtres et se produit dans le bassin, l’eau prendra un aspect laiteux. Cela peut également être un indicateur d’excès de réactifs.

Trop de réactif aura un effet néfaste.

Les principaux réactifs utilisés sont :

- Les sulfates d’alumine

- Le polychlorure d’alumine

- Les polymères

- …

3.4. La filtration

Dans une piscine, une bonne filtration de l’eau est impérative. Il faut, en effet, la traiter pour qu’elle soit débarrassée des souillures apportées par les baigneurs, l’atmosphère : sueur, mucus, graisse, poussières atmosphériques,…

Il faut retenir ces éléments car ils risqueraient de former, avec le désinfectant, des sous-produits nocifs.

La dimension des spores détermine la finesse de filtration. Seules les très fines particules passeront à travers des média filtrant ces types de filtre.

Remarque :

Il est courant de rencontrer un circuit de filtration de la pataugeoire, commun avec un autre bassin. La pataugeoire étant le bassin le plus pollué, de part la fréquentation des enfants, cette pollution peut se retrouver dans un autre bassin. De plus, lors d’un incident dans la pataugeoire, cela oblige à vidanger des volumes d’eau beaucoup plus important, engendrant un coût de volume d’eau et un coût énergétique associé.

De même pour un bassin extérieur communiquant avec un bassin intérieur, il devra être réalisé un système permettant de vidanger « partiellement » le bassin extérieur en hiver ou en cas de pollution.

Deux familles principales de filtres se distinguent :

- Les filtres à sable

- Les filtres à diatomées

D’autres systèmes de filtration existent comme par exemple :

- Les filtres à hydro-anthracite

- Les filtres absolus à membranes en micro-filtration ou ultra-filtration (non utilisés en piscine)

Les filtres à sable sont constitués d’un bidon en acier, ou en résine, rempli de sable à haute teneur de silice (99% de silice pure lavé, séché et étuvé) ayant une ou plusieurs granulométries.

L’efficacité du filtre s’obtient avec une hauteur minimum de la masse filtrante comprise entre 0,60 et 1 mètre. Le diamètre du filtre est fonction de la vitesse de filtration, plus la vitesse est lente plus le diamètre est grand.

L’eau arrive généralement par le haut et est recueillie par le bas à l’aide d’un système de collecteur ou de crépines buselure.

Avec un filtre à sable, le floculant est « très fortement » conseillé.

La qualité physique de l’eau est liée en grande partie à la vitesse de passage dans les filtres. En piscine publique, les vitesses pratiqués sont comprises entre 20 et 40 m/h

Attention : si l’eau est calcaire, il peut se produire un entartrage du sable ; l’eau se crée des chemins préférentiels et dans ce cas, le filtre perd son efficacité.

Un traitement du filtre avec un détartrant est nécessaire selon son entartrage.

Ces filtres doivent être équipés :

- de vannes d’isolement permettant la marche en position filtration et l’inversion des cycles pour le contre-lavage

- d’une vanne de vidange

- en application de la réglementation, il est nécessaire de pouvoir rincer le filtre après un contre lavage, à l’aide d’une vanne permettant le rejet direct à l’égoût de la première eau de filtration

- d’un système permettant de vérifier le colmatage

- de trous d’homme pour l’entretien

Les filtres à diatomées se présentent sous la forme d’un bidon garni de supports (bougies ou plateaux). Les diatomées sont de petites algues uni-cellulaires qui, après purification, calcination et séparation en granulométries diverses, deviennent d’excellents adjuvants de filtration. Elles ressemblent à une poudre blanche très fine.

La surface de filtration est fonction de la surface du « gâteau » de diatomées fixée sur chaque bougie ou plateau.

A la mise en route, on réalise un lait de diatomées qui est introduit dans le filtre. Lorsque la pompe est mise en route, elle entraîne les diatomées qui vont former un « gâteau » sur les bougies. L’eau filtrée est récupérée dans les bougies.

La vitesse de filtration doit être comprise entre 4 et 6 m/h pour éviter le colmatage et les pertes de débit.

Avec un filtre à diatomées, l’injection du floculant n’est pas souhaitable. Le filtre serait rapidement colmaté.

Comme pour les filtres à sables, les filtres à diatomées doivent être équipés :

- de vannes d’isolement permettant les opérations de filtration d’évacuation des diatomées (la charge filtrante doit être rejetée après encrassement)

- d’une vanne de rinçage utilisée lors du remplacement de la charge de diatomées

- d’un système permettant de vérifier le colmatage

- de trous d’homme pour l’entretien

La comparaison des deux principaux types de filtre :

|

Sable |

Diatomées |

Finesse de filtration |

30 à 40 mm |

1 à 5 mm |

Consommation de masse filtrante |

non |

oui |

Electricité (pompes de recyclage) |

24H/24 |

16H/24 environ |

Chlore |

- |

10 à 15% de moins |

Eau |

Lavage 1 fois par semaine |

Pas de lavage, uniquement des décolmatages quotidien |

Floculant |

oui |

non |

Avantages |

Système ayant fait ses preuves |

Faible encombrement |

Inconvénients |

Encombrant et lourd |

Exploitation plus technique : charge de la diatomite, nettoyage des bougies ou cadre de filtration |

Que faire lors du colmatage des filtres…

Un lavage pour le filtre à sable…

Lors du lavage du filtre, on fait passer l’eau à contre-courant jusqu’à ce que l’eau sortante soit limpide. Il faut ensuite rincer la partie commune des canalisations, afin de ne pas envoyer de l’eau sale dans la piscine.

Lors du lavage du filtre, on fait passer l’eau à contre-courant jusqu’à ce que l’eau sortante soit limpide. Il faut ensuite rincer la partie commune des canalisations, afin de ne pas envoyer de l’eau sale dans la piscine.

Remarque : il est important de procéder à une vidange complète et de désinfecter le sable. Mais avant, et plus particulièrement dans le cas d’eaux dures, le nettoyage en profondeur avec un produit détartrant est recommandé. Il est important de bien rincer le filtre ensuite.

Pour les filtres à diatomées, lorsqu’il est colmaté, il faut le vidanger et procéder à une nouvelle charge. Il existe un système de décolmatage automatique avec recyclage de la diatomite.

Remarque : lors des vidanges périodiques, il est important de vérifier l’état des toiles. L’entretien des filtres à cartouche nécessite un remplacement fréquent des cartouches. Ils doivent être lavés dans une solution détartrante puis ils sont rincés avant leur remontage.

3.5 - La désinfection

La théorie du chlore dans l’eau.

Le chlore se combine dans l’eau de plusieurs façons. Il s’établit un équilibre entre les trois variétés.

- le chlore moléculaire dissous

- l’acide hypochloreux

- l’ion hypochlorite

L’action sur les micro-organismes est essentiellement assurée par l’acide hypochloreux ou chlore actif. C’est la valeur du taux de désinfectant (de 0,4 à 1,4 mg/l).

On va donc rechercher en premier le chlore actif.

Pour déterminer ce taux, Il faut connaître deux valeurs :

- le chlore libre

- le pH

Si l’on reporte ces deux valeurs sur un abaque, avec en abscisse les valeurs de chlore libre et en ordonnée les valeurs de pH (comprise entre 6,5 et 9), on obtient la valeur du chlore actif à l’intersection de ces deux valeurs.

Les proportions du chlore gazeux, de l’acide hypochloreux et de l’ion hypochlorite dépendent de la température et du pH.

Puis l’on va rechercher la valeur de chlore combiné, qui correspond à la somme des éléments détruits ou inertes.

On fera donc une analyse de chlore total.

On trouve alors le chlore combiné par différence entre les valeurs de chlore libre et de chlore total.

Sa valeur ne doit pas dépasser 0,6 mg/l. Si cette valeur est dépassée, il faut faire des appoints d’eau neuve pour obtenir cette valeur maximum.

Que devient ce chlore ?

Ce chlore est très réactif chimiquement et va oxyder un certain nombre de matières minérales ou organiques contenues dans l’eau avec des vitesses différentes.

Les substances facilement oxydables : les ions métalliques tels que le fer et le manganèse présents dans l’eau alimentaire ou résultant d’une corrosion.

Action sur les matières azotées : essentiellement l’urée (sueur des baigneurs). L’urée subit une hydrolyse avec formation d’ammoniaque pour donner des composés appelés « chloramines » elles-mêmes détruites par un excès de chlore.

Les chloramines dans l’eau et dans l’air

La valeur limite d’exposition aux chloramines dans l’air est de 1,5 mg/m³

La valeur de limite de confort qui ne doit pas être dépassée est de 0,5 mg/m³

Les chloramines se forment selon un processus précis :

matières organiques + chlore |

|

monochloramine (liquide) |

monochloramine + chlore |

|

dichloramine (liquide) |

dichloramine + chlore |

|

trichloramine (gazeux) |

trichloramine + chlore |

|

Azote + chlorures |

En final on obtient : du NO3¯ (nitrate qui reste dans l’eau), du N2 (azote) et du NCl3 (trichlorure d'azote), ces deux derniers éléments sont volatiles et se concentrent dans l’air ambiant, et génère une gêne aux baigneurs. Seule la ventilation des locaux permettra leur élimination.

Les chloramines sont des composés dont l’action bactéricide est très faible et qui sont fortement lacrymogènes. Elles sont responsables de l’odeur de chlore dans les piscines couvertes.

Les facteurs favorisant l’apparition des chloramines sont : |

- l’azote qui provient des matières organiques apportées par les baigneurs |

Les facteurs de volatilité de la chloramine sont : |

- la température |

Chloration au « break-point »

Lorsqu’on ajoute des doses croissantes de chlore, la détermination du chlore résiduel au bout d’un temps révolu montre que dans un premier temps le taux croît en fonction de la dose ajoutée, puis passe par un point d’inflexion, et décroît pour atteindre un minimum appelé « break-point », avant d’augmenter régulièrement (le graphique du « break-point » est présenté ci-dessous)

En effet :

Le chlore introduit est consommé prioritairement par les matières organiques pour donner du chlore combiné (chloramines) à faible pouvoir germicide ;

Dans un deuxième temps le chlore ajouté sert à détruire le chlore combiné ;

Dans une troisième phase, le chlore ajouté possède les propriétés désinfectantes recherchées et constitue le chlore libre résiduel (acide hypochloreux, hypochlorite).

O à A : consommation instantanée du chlore par les éléments minéraux

A à B : formation des monochloramines (m) et des dichloramines (d)

B à C : réduction des monochloramines et des dichloramines (d), formation puis réduction des trichloramines (t)

C : break-point, les monochloramines, dichloramines et trichloramines ont quasiment disparu

C à D : tout le chlore ajouté sera sous forme d’acide hypochloreux mais il reste un résiduel de trichloramines.

Dosage du chlore pour obtenir le "break-point" :

En théorie le rapport entre le chlore et l'azote présent dans l'eau est d'au moins 7,6. Mais selon les auteurs ce taux est en pratique compris entre 8 et 10.

Les actions pour prévenir la formation des chloramines :

- l’hygiène :

- mise en place et respect des zones pieds secs et pieds humides

- organisation des douches et pédiluves (eau à bonne température et pédiluves incontournables

- nettoyage régulier, complet et accompagné d’une désinfection des locaux

- la filtration : (elle correspond à 90 % de la qualité de l’eau et permet notamment d’éliminer les matières organiques, d’où l’importance d’un bon entretien.

- une vitesse de filtration trop rapide ne permet pas une bonne filtration

- la floculation doit s’opérer en continu et en amont du filtre de manière à ce que les particules aient le temps nécessaire pour floculer avant l’entrée des filtres

- le lavage des filtres doit être fait quand les manomètres indiquent un encrassement limite. La vitesse de passage de l’eau doit permettre de décolmater correctement le médium filtrant

- l’entretien du filtre passe par la surveillance du sable et une désinfection annuelle

- les traitements bactéricides :

- le choix du désinfectant (chlorocyanuriques tel que le chlore stabilisé, le chlore gazeux ou les hypochlorites tel que l’eau de javel)

- l’injection du désinfectant (il faut utiliser des produits dilués pour éviter la formation d’une grande quantité de chloramine au niveau du point d’injection du désinfectant

- le contrôle du pH (pour rester dans une plage comprise entre 7,1 et 7,4)

- le traitement de choc consiste à injecter une grande quantité de chlore très rapidement pour former une grande quantité de chloramines. Ce traitement n’est à utiliser qu’en dernier recours, exceptionnellement et bien sûr en l’abscence du public !

Les différents produits de désinfection

Les différents produits utilisables pour assurer une désinfection satisfaisante sont :

- Le chlore gazeux, agrée par le Ministère de la Santé et utilisé exclusivement en piscine publique, est un gaz jaunâtre d’odeur suffocante et extrêmement toxique. Il est fabriqué essentiellement par électrolyse de sel et se présente sous forme liquéfiée dans des bouteilles.

Sa mise en œuvre nécessite un appareillage fiable et coûteux. Le personnel le manipulant doit être qualifié.

Son utilisation est soumise aussi à de fortes contraintes législatives.

- L’hypochlorite de sodium (EAU DE JAVEL), agrée par le Ministère de la Santé et utilisé en piscine publique et en piscine privé : on utilise surtout de l’eau de javel titrant 48° chlorométriques (150 g/l de chlore actif).

C’est un liquide jaune, peu volatile.

L’extrait de javel est mis en œuvre après dilution à l’aide d’une pompe doseuse.

Il y a lieu d’être vigilant sur l’origine de l’eau de javel.

En effet, une eau de javel fabriquée par synthèse avec réaction du chlore gazeux sur une solution de soude est plus stable qu’une eau de javel « sous-produit ». (elle contient des traces d’autres éléments).

- L’hypochlorite de calcium, agrée par le Ministère de la Santé et utilisé en piscine publique et en piscine privé est un solide blanc qui titre à environ 65% de chlore actif.

En piscine, il s’emploie comme l’eau de javel : injection par une pompe doseuse après dissolution dans un bac.

L’hypochlorite de calcium entraîne une augmentation importante de la dureté de l’eau avec les problèmes d’entartrage induits. Mais c’est un avantage avec l’eau douce.

- Les chloro isocyanuriques, agrées par le Ministère de la Santé et utilisés en piscine publique et en piscine privé sont des dérivés chlorés de l’acide cyanurique. Il existe deux dérivés chimiques purs commercialisés.

- Le Dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa) : c’est un granulé blanc à odeur chloré sous deux formes.

La forme anhydre titre environ 63% de chlore actif alors que la forme dihydrate titre à 57% de chlore actif.

Le DCCNa s‘emploie comme l’ « eau de Javel » : injection à l’aide d’une pompe doseuse après dissolution dans un bac. Son utilisation ne modifie pas le pH.

- L’acide trichloroisocyanurique (ATCC) : c’est une poudre ou un granulé blanc d’odeur chloré. Il est peu soluble dans l’eau et est généralement commercialisé sous forme de galets ou blocs de 200 à 600g.

L’ATCC titre 90% en chlore actif.

Il est mis en œuvre à partir d’un bac à percolation en dérivation sur le filtre voire sur la pompe.

- Le brome se présente sous la forme d’un liquide brun rouge, très soluble dans l’eau. En solution dans l’eau, il forme de « l’eau de brome », mélange d’acide hypobromeux et d’acide bromhydrique. L’acide bromhydrique est un acide fort, il fait baisser le pH. Dans la zone de pH autorisée en piscine (7.5 à 8.2), c’est la forme « active », l’acide hypobromeux, qui est prépondérante.

Le brome réagit avec l’ammoniaque et les composés organiques pour former des bromamines, mais celles-ci sont très instables et se détruisent rapidement. Elles participent même au pouvoir oxydant et à l’activité bactéricide.

N.B. : Le brome n’est plus utilisé en piscine publique.

Des bromostats permettent une injection automatique de la solution de brome sur la canalisation de retour de l’eau dans le bassin après filtration et réchauffage. L’injection est asservie à la mesure en continu de la teneur en brome en sortie de bassin. Le bromostat doit être placé dans un local dont la température est comprise entre 8 et 45°C.

- L’ozone est un désinfectant très puissant qui agit par oxydation. Ce désinfectant n’est employé que pour les grandes installations. Il doit être produit sur place dans un générateur électrique spécifique qui transforme une partie de l’O2 en O3. L’air ozoné fourni contient environ 20 g d’ozone/m³. L’ozonation se fait pendant un temps de contact d’au moins 4 minutes à une dose de 0,4 mg d’ozone par litre d’eau. La phase de traitement est obligatoirement suivie d’une désozonation.

Voici les avantages et inconvénients des produits présentés :

Produit |

Avantages |

Inconvénients |

Chlore gazeux |

Autonomie de marche |

Législation sévère |

Hypochlorite de sodium |

Produit bien connu |

Fait monter le pH |

Hypochlorite de calcium |

Bien adapté aux eaux très douces |

Fait monter le pH |

Chloro-isocyanurique |

Ne modifie pas le pH, TH et TAC |

Nécessite un contrôle de la teneur en stabilisant |

Brome |

Bonne stabilité en milieu aqueux |

Contraintes de stockage et de manipulation |

Ozone |

Pouvoir oxydant, désinfectant très puissant |

Installation de traitement encombrante |

La mise en œuvre du chlore gazeux

Le chlore gazeux est stocké sous forme liquéfié dans des récipients en acier. L’existence de tube à corps soudé est interdite.

La pression qui règne à l’intérieur de ces capacités de stockage est la pression de vaporisation de chlore à la température ambiante.

La pression ne dépend que de la température ambiante mais pas de la quantité de chlore.

Le soutirage du gaz provoque la vaporisation du chlore liquide : la pression de vaporisation est donc à chaque fois rétablie.

Lorsque le liquide a disparu, la pression interne ne peut donc plus que chuter.

La pression ne permet de voir que si la bouteille est vide ou non.

La technologie de soutirage la plus répandue est le chloromètre à dépression.

La dépression est faite à l’aide d’un hydro-éjecteur.

L’hydro-éjecteur permet l’aspiration et le mélange entre l’eau de service utilisée et le chlore gazeux.

Le choix de l’hydro-éjecteur dépend de la pression disponible et du débit d’eau.

Un clapet anti-retour au niveau de l’arrivée de chlore assure la protection contre les retours d’eau. Si des traces d’humidité apparaissent dans le rotamètre du doseur, il faut vérifier l’état du clapet.

Le diaphragme, sous l’effet du vide, se déplace et pousse la soupape de sécurité. Le chlore gazeux est alors libéré.

La soupape de sécurité s’ouvre sous l’effet de la poussée exercée par la membrane et se referme grâce à un ressort de rappel. Son siège doit toujours être propre pour une bonne étanchéité.

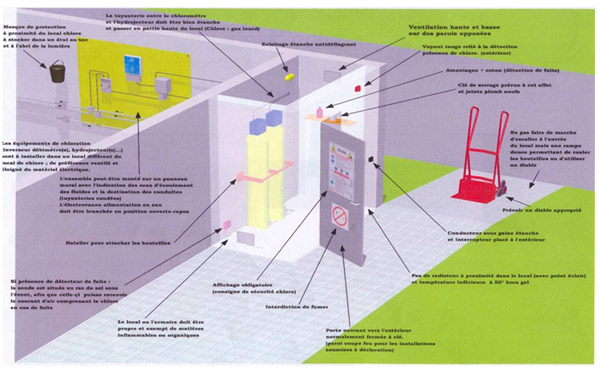

Le local chlore gazeux doit répondre à des exigences réglementaires très spécifiques et doit intégrer un certain nombre d’équipements.

Dans certain cas, il est recommandé de prévoir le doublage du seuil d’injection pour la période estivale.

A suivre … La suite par Lionel FIGUEIREDO sur XPAIR :

- les équipements particuliers (les goulottes, les pédiluves, etc.)

- les équipements ludiques (jeux d’eau, …)

- dossier ICPE pour piscine

- etc, ………………

Lionel FIGUEIREDO du BET AFIMEC à la VARENNE SAINT-HILAIRE (94210)

Lionel FIGUEIREDO est dirigeant du bureau d'études Afimec. Ce BET est spécialisé dans la maîtrise des coûts énergétiques et dans la maîtrise des risques sanitaires

afimec@wanadoo.fr