Fait par Bernard Reinteau, journaliste spécialisé

L’association phare en matière de construction bas carbone livre une nouvelle contribution dans le cadre de sa démarche de recherche entamée dès 2015. La finesse du travail d’ingénierie permet tout à la fois de dégager de nouvelles approches de la rénovation et de développer un nouveau vocabulaire à l’intention des intervenants.

Lourde rénovation bas carbone de 20 000 m2 selon la feuille de route Climat Cecina 2020

Et la présidente d’HQE-GBC, de poser les bases de réflexion

« Parlera-t-on prochainement d’une rénovation bas carbone tout comme nous sommes passés au cours de la décennie d’une réglementation thermique des bâtiments neufs à une réglementation environnementale ? » C’est le pari que pose Marjolaine Meynier-Millefert, députée et présidente d’HQE-GBC, en ouverture du webinaire qui s’est tenu le 6 janvier dernier pour présenter les premiers acquis des travaux de cette association sur le thème de la rénovation Net Zéro Carbone.

Cette initiative est destinée à produire des concepts utiles au secteur du bâtiment afin qu’ils soient transcrits en méthodes puis rédigés dans des guides d’application quotidienne. Lancé en 2015, pratiquement dans la foulée de la publication de la loi de transition énergétique, ce projet de recherche a concrètement été lancé en 2017. Le financement de ce travail est assuré par Redevco, un important promoteur immobilier d’envergure européenne, et l’exécution des études a été obtenu par le bureau d’études AIA Environnement.

En 2018-2019, ce travail a déjà donné lieu à la publication d’une méthodologie présentant un réajustement de la méthode d’analyse de cycle de vie applicable aux bâtiments rénovés et, dans la foulée, à la parution d’un dossier présentant les résultats des rénovations sous le prisme de la méthode E+C-.

Ainsi, la méthode d’ACV rénovation retenue en 2018 se distingue de celle applicable à la construction neuve sur quelques points marquants. Comme la méthode AVC initiale, elle prend bien en compte les produits de construction et d’équipement, l’énergie, l’eau et le chantier. Cependant, rénovation oblige, la famille des produits de construction et d’équipement (PCE) fait l’objet d’une distinction entre les produits neufs, conservés et déposés. Et pour aller dans le détail, les produits des catégories conservés et déposés font l’objet d’un calcul d’amortissement carbone original : celui-ci est basé sur l’estimation de leur durée de vie résiduelle par rapport à leur durée de vie de référence. Un calcul dont on comprend parfaitement la logique, mais, on le devine, suppose un inventaire quasi exhaustif des composants d’une construction avant de se lancer dans une opération de rénovation conformes à la démarche prescrite par HQE-GBC. (Voir la présentation réalisée en 2018 > lien).

Testé sur sept opérations de rénovation « bas carbone »

Réhabilitation bas carbone de 446 logements collectifs (département 13)

La nouvelle phase de travail présentée lors de cette conférence digitale porte sur l’expérimentation de la méthodologie sur le terrain. Cette lourde phase d’analyse de chantiers a été menée de janvier 2020 à septembre 2021 par le bureau d’étude AIA Environnement.

En tout, sept types d’interventions – du logement individuel et collectif, du tertiaire – ont été retenus, des chantiers où ont été traitées des superficies de 70 m² à près de 32 000 m² :

- quatre maisons individuelles en tissu pavillonnaire en Île-et-Vilaine ;

- un grand ensemble de 446 logements collectifs en périphérie urbaine, à Septèmes-les-Vallons dans les Bouches-du-Rhône ;

- du patrimoine très ancien diffus d’habitations (neuf logement et un local mutualisé) en centre-ville à Rodez ;

- un grand ilot urbain à restructurer, le Siège Goujon à Paris ;

- du patrimoine industriel en friche dans un quartier en renouvellement à Lyon ;

- de l’immobilier d’entreprise récent à rénover lourdement, la tour Ibox à Paris, près de la Gare de Lyon ;

- enfin, un petit local commercial en rez-de-chaussée d’immeubles en environnement urbain, les bureaux du BET Wigwam à Nantes.

Les exemples pris pour chacune de ces familles ont fait l’objet d’une étude de « carbodiversité », c’est-à-dire, d’évaluation de l’empreinte carbone de chacun des contributeurs : énergie, chantier, produits de construction… Avec, pour enjeu de cette évaluation, l’établissement d’une stratégie spécifique de rénovation.

Quels principaux enseignements tirer de ce travail ?

L’un des plus intéressants est que tous les exemples étudiés se situent à un niveau « carbone 2 ». Ce qui, d’après ces quelques cas, permet à Simon Davies, directeur d’AIA Environnement, d’affirmer qu’en rénovation, il est relativement courant d’atteindre un tel niveau à un prix inférieur à celui du neuf.

Autre leçon : en raison de l’économie de matières, en particulier celles destinées à l’enveloppe, la part des produits de construction et des équipements (PCE) – nouveaux matériaux et matériaux retirés – est proportionnellement importante au regard des émissions globales du projet : de 25 à 75 % du bilan global selon le chantier.

Dans le même ordre d’idée, la rénovation se distingue nettement de la construction neuve par les types de produits de construction qui impacte le chantier par les émissions de carbone. Les familles de produits dominantes sont les équipements de génie climatique (CVC), l’électricité (courants forts), la plomberie et le sanitaire, et surtout les façades et finitions intérieures, ces deux familles étant moins prégnantes dans le neuf, « poids » des matériaux de structure oblige. L’expérimentation a donc pour intérêt d’orienter la surveillance des opérations vers ces postes spécifiques.

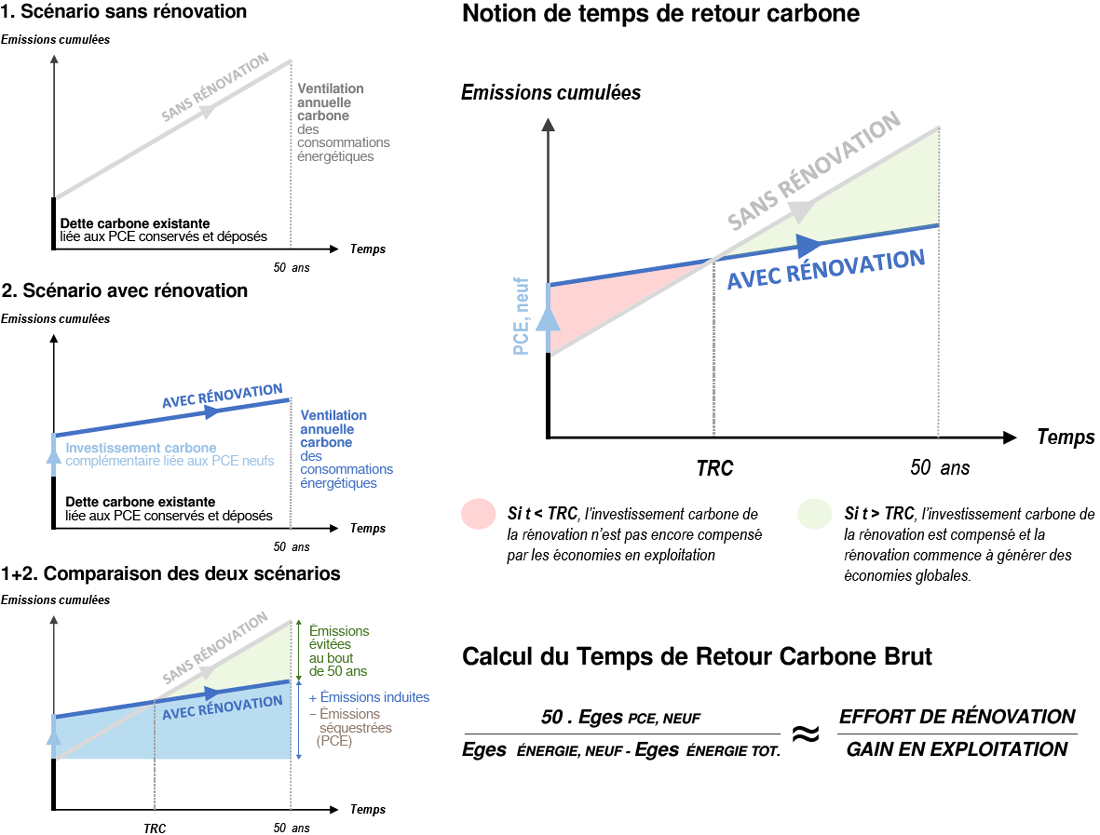

Le « temps de retour carbone », indice d’optimisation d’une rénovation

Cela étant décrit, quel indicateur d’optimisation des analyses de cycle de vie utiliser ?

Maxime Havard, pilote bas carbone chez AIA Environnement, a présenté le concept innovant de « temps de retour carbone ». Innovant, ce concept repose :

- d’une part, sur les différents types d’émission de carbone : celle induites par le chantier et le fonctionnement du bâtiment ; celles évitées ; et celles séquestrées, que ce soit par le biais des matériaux utilisés (le bois, les matériaux biosourcés…) ou stockés (forêts, espaces verts…).

- d’autre part, sur une démarche de neutralité carbone caractérisée par trois piliers : la réduction des émissions induites ; la réduction effective des émissions ; l’augmentation des puits de carbone.

Le but est de minimiser les émissions induites, de maximiser les émissions évitées et de maximiser les émissions séquestrées.

Dans le cas d’une rénovation, comment, sur ces bases, développer le calcul d’un temps de retour carbone ? Son fonctionnement reprend celui de l’investissement financier.

Ainsi, on pose le principe d’une « dette carbone » de la construction initiale avant sa rénovation. En engageant la rénovation, une nouvelle dette carbone s’additionne à celle des produits de construction et équipements conservés et déposés, le but de la rénovation étant de réduire le volume global d’émissions de carbone au terme d’une période donnée – en l’occurrence 50 ans, pour être cohérent avec la RE 2020.

À la manière d’un investissement pour améliorer n’importe quelle installation existante, l’intérêt de ce concept de « temps de retour carbone » est d’aider à retenir les produits qui produiront le moins possible d’émissions carbone induites et qui aideront à en éviter et à en séquestrer. Le but étant de trouver un « point mort carbone » le plus tôt possible afin que la rénovation génère ce que l’on pourrait nommer un « bénéfice carbone ». AIA environnement l’appelle « temps de retour carbone brut ». Il s’obtient arithmétiquement en posant le ratio de 50 années d’émissions de gaz à effet de serre des produits de construction et équipements neufs sur la différence entre les émissions de gaz à effet de serre liées aux énergies avant rénovation et celles des GES Énergie totales. Autre formule pour estimer l’effet de la rénovation au regard du carbone : le ratio de l’effort de rénovation sur le gain en exploitation.

Quelle est la traduction de ces notions nouvelles sur les chantiers bas carbone pris en référence ?

En tenant compte de leurs spécificités, les projets suivis ont été étudiés selon plusieurs variantes de rénovation :

- de base, respectant la réglementation thermique applicable aux bâtiments existants, et sans trop d’exigences « carbone » sur les produits de construction et les équipements ;

- une variante optimisée, avec un niveau performant en termes d’enveloppe, de consommations, avec des PCE peu émissifs en carbone.

Puis l’étude globale des sept projets s’est penchée sur les produits de construction et équipements, sur la performance des systèmes, ainsi que sur les différentes énergies utilisables.

Le rapport aujourd’hui disponible montre les impacts de chaque hypothèse. Il fait apparaître des réductions d’émissions de gaz à effet de serre de l’ordre -43 % à -62 %, avec des temps de retour carbone brut très différents selon que l’on retient les solutions de base – de 7 à 75 ans – ou optimisées – de 7 à 27 ans. Une variabilité des résultats qui s’explique, selon Simon Davies, par les contraintes de réalisation des chantiers : contraintes patrimoniales, présence d’amiante en façade…

Par ailleurs, on peut distinguer les chantiers résidentiels, dont le temps retour carbone est plutôt de l’ordre de 10 à 20 ans, des chantiers tertiaires qui affichent des TRC beaucoup plus longs – 20 à 30 ans. Le message développé par AIA Environnement est bien entendu de rechercher le temps de retour carbone le plus court possible.

Autres intérêts de cette démarche d’analyse : elle fait apparaître que l’énergie de chauffage reste la source d’émissions de carbone qui arrive en tête et, à ce titre, elle reste une priorité des opérations de rénovation bas carbone. Par ailleurs, il faut veiller à la prise en compte du confort d’été qui a concrètement pour effet d’augmenter le poids carbone des opérations…

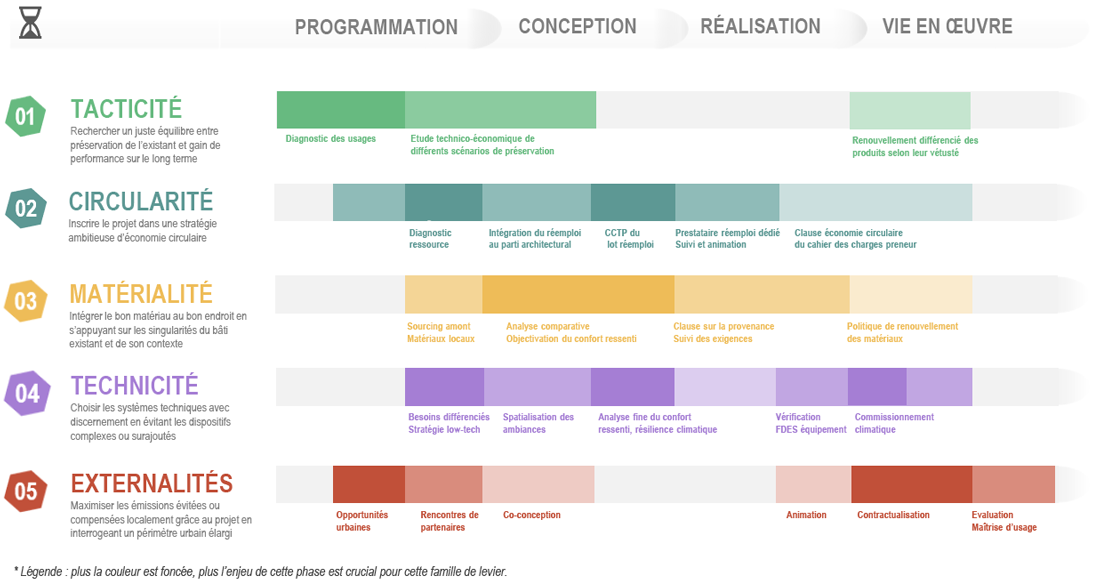

Cinq notions nouvelles : acticité, circularité, matérialité, technicité et externalités

Les travail mené sur les chantiers de référence a aussi permis de mieux définir les contours de nouvelles notions que devraient prendre en compte les maîtres d’ouvrages, concepteurs et entreprises lors des rénovations. Elles se nomment, dans l’ordre tacticité, circularité, matérialité, technicité et externalités.

Définitions :

- La tacticité : ce terme définit la recherche d’un équilibre entre la préservation de l’existant et le gain de performance sur le long terme.

- La circularité, où l’inscription du projet dans une économie circulaire.

- La matérialité reprend l’expression désormais bien admise du « bon matériau au bon endroit », ce qui suppose une analyse approfondie de la situation initiale du bâtiment pour retenir les modes constructifs les plus légers et des matériaux biosourcés ou géosourcés, ce pour conjuguer le respect patrimonial des constructions et le poids carbone.

- La technicité, où il est recommandé de faire preuve de discernement dans les choix et d’éviter les dispositifs complexes ou surajoutés.

- Les externalités, c’est-à-dire la maximisation des émissions évitées ou compensées localement, tels que les aménagements favorisant la mobilité décarbonée, l’implantation de services réduisant les déplacements, la mutualisation d’espaces urbains…

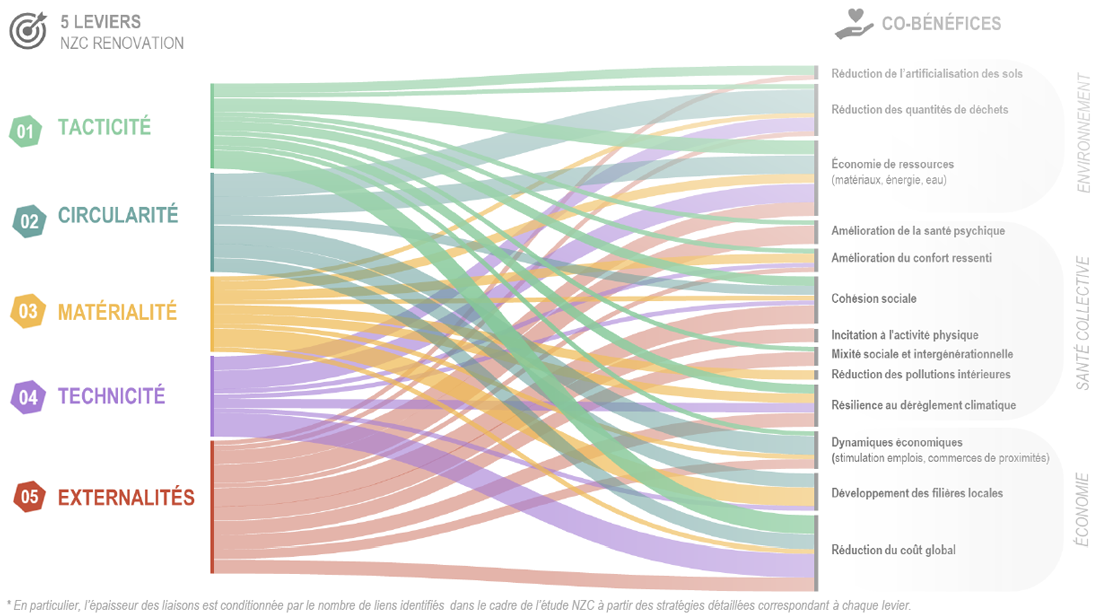

Ces cinq leviers ont pour objectifs de guider la gestion du projet de rénovation de sa programmation à son exploitation, chacun intervenant avec plus ou moins d’autorité au fil du temps.

Par ailleurs, les promoteurs de cette lecture des chantiers leur attribuent aussi des vertus en matière de définition de « co-bénéfices ». Sans doute…, mais il faut avouer que la représentation graphique fournie pour mettre en avant tous ces aspects positifs – économiques, environnementaux et de santé collective – laisse perplexe. Les choses ne manqueront pas d’être clarifiées lors des futures phases d’études.

Fait par Bernard Reinteau, journaliste spécialisé dans le bâtiment et les solutions de construction, de rénovation à valeurs ajoutées environnementales

Sources

Le carnet des leviers bas-carbone pour la rénovation

L’optimisation et les scénarios NZC des cas génériques retenus

Le webinaire du 6 janvier 2022

À propos de l'auteur

Bernard Reinteau

Journaliste de la presse bâtiment depuis la fin des années 80, Bernard Reinteau est journaliste indépendant. Il a œuvré pour les principaux titres de la filière et se spécialise particulièrement sur les solutions techniques liées à la performance énergétique et environnementale des constructions et rénovations performantes. Il collabore principalement avec les plus grands titres et en particulier avec Xpair.