Par Jean-Pierre Hauet, Président du Comité scientifique d’Équilibre des Énergies

Immeuble de logements parisiens à rénover sur le plan énergétique

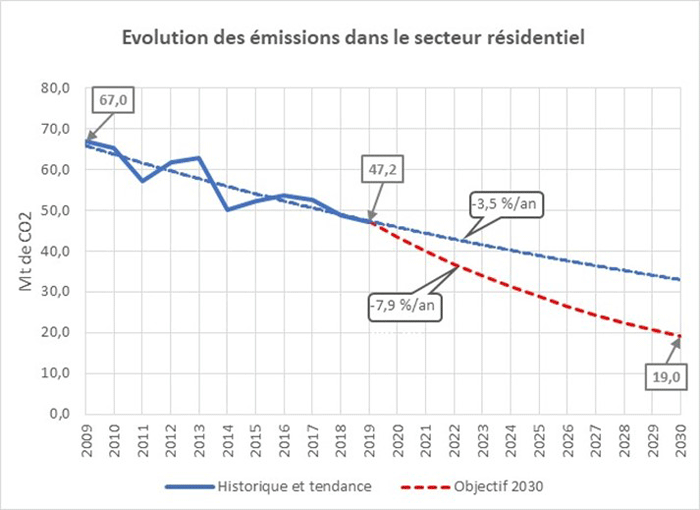

Pendant des décennies, les Français se sont chauffés au charbon, puis est venu le fioul et puis le gaz. Le moment est venu de passer à des énergies respectueuses du climat. La voie a été tracée par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) et confirmée par le président de la République le 24 Septembre : il faut ramener les émissions de gaz à effet de serre de 47 Mt en 2019 à 19 Mt en 2030, soit une réduction de 60% en 11 ans c’est-à-dire de -7,9% par an ou encore plus du double du rythme enregistré sur 10 ans, de 2009 à 2019 (-3,5% par an). Le défi est considérable mais l’échec n’est pas permis.

Figure 1 : Evolution des émissions du secteur résidentiel

Source : Données CITEPA (Secten) pour les données historiques – SGPE pour les perspectives 2030

L’objectif est clair : il faut s’y tenir et aligner la réglementation sur lui

Réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre est un objectif ambitieux (figure 1) mais il a le mérite de la clarté et de répondre à une double préoccupation : l’impératif climatique mais aussi la reconquête de notre souveraineté énergétique en nous obligeant à nous libérer des énergies fossiles. Il mobilise tous des gestes concourant à la transition énergétique dans les bâtiments : sobriété, efficacité énergétique, isolation, rénovation des installations, changement d’énergie, …

C’est pourquoi il faut que toutes les dispositions incitatives ou réglementaires s’alignent sur cet objectif. Tel n’est pas encore le cas. Le critère de l’énergie primaire par exemple, introduit dans la réglementation du bâtiment à l’époque où l’on voulait freiner le développement de l’électricité, va à l’inverse de l’objectif recherché.

A titre d’illustration, si une pompe à chaleur venant en remplacement d’une chaudière permet de réaliser des économies d’énergie finale jusqu’à 75% et de réduire les émissions par un facteur supérieur à 10. Mais d’un point de vue administratif, avec le coefficient de conversion en énergie primaire de 2,3, les économies sont ramenées à 42,5% ce qui pénalise l’opération dans l’échelle du DPE et l’exclut de certaines aides.

Une première mesure doit être par conséquent, dans l’attente d’une reprise en profondeur des textes, de ramener le coefficient de conversion en énergie primaire de l’électricité de 2,3 à 1,9, c’est-à-dire à la valeur par défaut que la Commission européenne propose d’adopter en Europe. Cette mesure est simple à prendre, elle ne coûte rien au budget de l’Etat.

Accès à la Directive européenne du 13 Septembre 2023

Comment atteindre l’objectif de décarbonation des logements ?

1 - Trois lignes d’action d’importance inégale

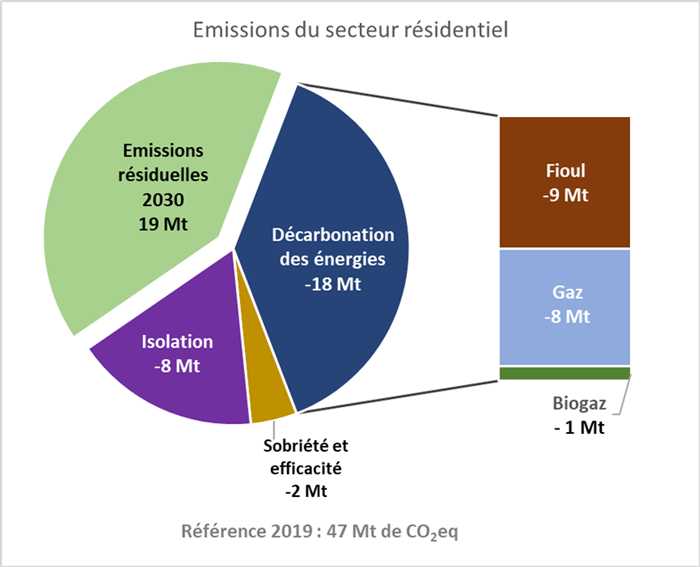

Le plan présenté par le SGPE (Secrétariat Général à la Planification Ecologique) retient trois lignes d’action d’importance très inégale pour réduire les émissions de 28 Mt de CO2 :

- Le remplacement des chaudières à gaz et à fioul par des solutions décarbonées : 18 Mt/CO2 dont 9 Mt pour le fioul, -7 Mt pour le gaz et -1 Mt pour le biogaz ;

- L’isolation thermique des logements = 7 Mt/CO2 ;

- La sobriété et l’efficacité : 2 Mt/CO2.

Figure 2 : Stratégie d’évolution des émissions du secteur résidentiel selon le SGPE

Cette analyse est fondée même si la part attendue du couple sobriété/efficacité, compte tenu du potentiel qu’offre le pilotage de l’énergie dans le secteur du logement, est sous-évaluée. C’est en effet par la migration vers des énergies décarbonées que l’on peut le plus rapidement progresser dans la décarbonation. Or ce mouvement ne progresse pas à la vitesse qui serait souhaitable. La part des énergies fossiles dans la couverture des besoins en énergie finale du secteur résidentiel ne décroit qu’au rythme moyen de 1% par an et était encore à un niveau supérieur à 40% en 2022 (tous usages confondus).

L’électricité, censée prendre une importance majoritaire dans le bilan en énergie finale de la nation ne couvre toujours que 33,9% des besoins du secteur résidentiel, à peine plus qu’il y a 10 ans (31,3% en 2012) [1].

[1] Chiffres du SDES (bilan énergétique 2022), corrigés des variations saisonnières

Il y a donc nécessité à afficher clairement la priorité à donner aux solutions décarbonées : chaleurs renouvelables (réseaux de chaleur décarbonés, géothermie, solaire thermique) ou électricité. Ceci implique un discours politique clair et doit être transcrit dans les mesures législatives et réglementaires.

2 - La pompe à chaleur a l’avantage de cocher toutes les cases

Elle permet des économies d’énergie tout en valorisant l’énergie naturellement décarbonée qu’elle puise dans l’environnement. L’électricité a en outre l’avantage d’être en France largement décarbonée. C’est donc la solution à mettre en tête de liste pour respecter nos engagements de réduction des émissions et aussi pour réduire la facture énergétique des Français.

Bien sûr, chaque fois qu’une transition vers de nouvelles techniques s’amorce, des ressorts de rappel se déploient pour la retarder. On entend ainsi évoquer l’impact que le déploiement des PAC pourrait avoir sur la puissance appelée en période de pointe sur le réseau, avec des calculs sommaires fondés sur des hypothèses dépassées, notamment sur le coefficient de performance (COP) des PAC en période froide. Mais, les PAC actuelles ont un COP qui reste supérieur à 2, par moins -7°C et 55°C au départ eau chaude. Les études réalisées par RTE (gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité) concluent ainsi que l’augmentation de la pointe de chauffage induite à horizon 2030 et 2035 par une réduction rapide de l’usage du gaz fossile dans le secteur du bâtiment est absorbable par le système électrique et est intégrée au chiffrage des besoins de flexibilité du système électrique.

Il est parfois également avancé que les PAC seraient importées de pays tiers et le contre-exemple des panneaux photovoltaïques est souvent pris comme référence. C’est oublier que la France est aujourd’hui le premier marché européen de la PAC et que des industriels de premier plan y construisent ou assemblent des pompes à chaleur. On estime que 70% de la valeur ajoutée des PAC air/eau vendues en France sont localisés sur le territoire français et 60% en Europe si l’on considère les PAC air/air. Le Président de la République a eu raison de mettre au défi l’industrie française de produire trois fois plus de pompes à chaleur en 2030 qu’aujourd’hui, elle peut y parvenir car le tissu industriel déjà en place est solide. Mais il faut que le marché, qui a connu une forte croissance en 2022, continue sur la lancée, ce qui n’est pas acquis.

Un tel défi nécessite des compétences et des moyens à tous les niveaux de la chaîne qui va de la conception de la pompe à chaleur jusqu’à sa mise en service, en passant par la fabrication, la distribution et l’installation, sans oublier la maintenance :

- En amont, des ingénieurs thermodynamiciens (de conception, de simulation), des chefs de projet, des ingénieurs d’essai climatique et vibroacoustique ;

- En aval, des techniciens d’installation, des frigoristes, des techniciens de maintenance.

3 - Réserver le biogaz à des usages spécifiques

De nouveaux métiers apparaissent nécessitant des compétences fortes : c’est une opportunité à saisir par les personnels œuvrant aujourd’hui dans le domaine des chaudières et qui, tôt ou tard devront se reconvertir. L’idée selon laquelle ces personnels seront nécessaires pour accompagner le développement des équipements fonctionnant au biogaz dans le secteur résidentiel nous semble très aventureuse. Le biogaz est une ressource dont il faut encourager le développement mais les ordres de grandeur sont tels qu’il faut le réserver aux usages où ses caractéristiques lui confèrent le maximum de valeur : la chimie pour valoriser la molécule, la combustion par flamme là où la haute température est utile (production d’électricité en pointe, mobilité lourde et engins agricoles). Mais utiliser une ressource aussi précieuse pour produire de la chaleur basse température n’est absolument pas judicieux.

4 - Freiner sans l’interdire dans l’immédiat l’usage chaudières à gaz ?

Nous ne soutenons pas l’idée d’interdire les chaudières gaz pour l’instant, bien qu’elle ne soulève pas, pour les maisons individuelles, de problèmes techniques car des solutions alternatives sont disponibles et l’hybridation peut être un recours dans les cas difficiles. Dans les immeubles résidentiels collectifs, c’est plus compliqué. Nous pensons qu’il faut pour l’instant laisser le marché évoluer à la condition qu’on lui envoie un signal clair. Une politique d’incitation aux solutions décarbonées, sous forme d’une prime à conversion des chaudières à gaz vers des solutions bas carbone, pompes à chaleur notamment, et de désincitation aux solutions à combustibles fossiles, en supprimant notamment les aides fiscales, peut s’avérer suffisante. L’avenir nous le dira.

5 - Encourager les trajectoires de progrès

Dans un monde où les ressources seraient infinies, il est évident que s’imposerait la rénovation globale ou performante des logements. Il est heureux que certains puissent y parvenir et il n’y a évidemment aucune raison de les en empêcher. Mais les moyens nécessaires pour rénover à ce niveau 700 000 logements par an sont hors de proportion avec ceux que l’on peut réalistiquement mobiliser. Subordonner les aides publiques à des rénovations globales est un non-sens qui conduira à se contenter de la rénovation de quelques dizaines de milliers de logements par an alors que ce sont les performances de millions de logements qu’il faut améliorer et de façon pressante.

Nous pensons que la solution à privilégier est d’inciter les propriétaires ou occupants à s’engager dans des trajectoires de rénovation balisées par les progrès accomplis sur l’échelle du DPE. C’est-à-dire à soutenir les bouquets de travaux en fonction du nombre de cases qu’ils font gagner dans l’échelle du DPE. Le contenu de ces bouquets ne devrait pas être imposé : c’est le rôle des accompagnateurs MaPrimeRénov’, des auditeurs et des diagnostiqueurs. Par contre, s’agissant de soutiens financiers qui peuvent être importants, il conviendrait de s’assurer de la réalité des résultats et donc d’imposer un diagnostic de performance (DPE), ou même peut-être un audit, avant et après travaux.

6 - Passoires thermiques : taper sur les bons clous

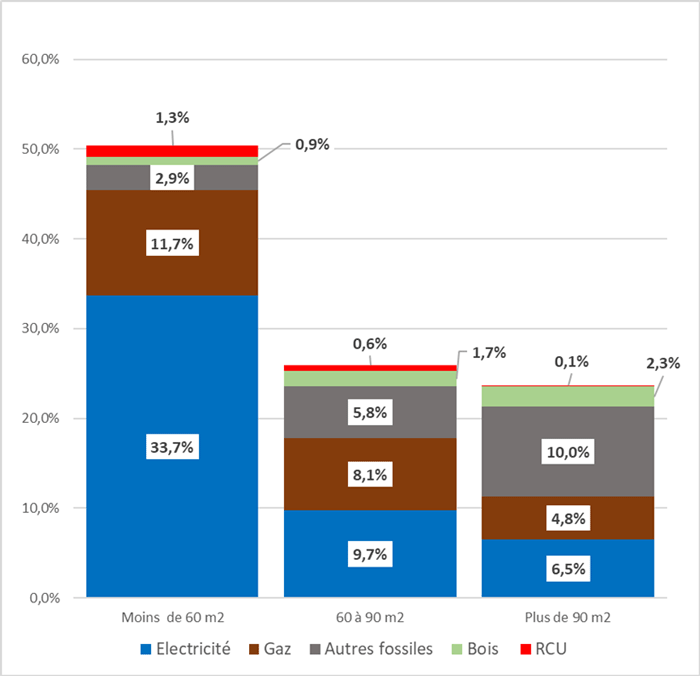

Un autre impératif est de ne pas vouloir s’acharner à rénover des logements qui n’ont pas la nécessité à l’être. L’exploitation effectuée par « Equilibre des Energies » des résultats des DPE réalisés au cours de l’année 2022 [2] a en effet montré que 50% des logements classés passoires thermiques F ou G étaient chauffés à l’électricité (figure 3) ce qui est très supérieur à la proportion moyenne de logements chauffés à l’électricité et alors que, selon les avis des diagnostiqueurs, l’isolation de ces logements est supérieure à la moyenne.

Figure 3 : Taxinomie des passoires thermiques selon la taille des logements et l’énergie de chauffage - Source : données fichier ADEME

Cette anomalie concerne environ un million de logements. Ne pas y remédier conduirait à faire des travaux inutiles et/ou à créer un problème social d’ampleur compte tenu de l’interdiction de location qui deviendra applicable en 2025.

La question est d’autant plus prégnante qu’à cette anomalie s’ajoute celle des petits logements (moins de 60 m²) qui comptent pour plus 50% dans l’inventaire des passoires thermiques et sont souvent occupés par des personnes aux revenus faibles. Cette hypertrophie des petits logements dans la taxinomie des passoires thermiques résulte de facteurs qui sont parfaitement identifiés. Il faut y remédier.

Le DPE est l’outil le mieux adapté pour prendre la mesure des progrès réalisés

La loi Climat-Résilience du 22 Août 2021 a introduit une incitation accrue aux rénovations énergétiques globales et performantes qui permettront d’atteindre en 2050 les niveaux de performance énergétique A ou B pour tous les logements, ou a minima le niveau C pour ceux actuellement classés passoires thermiques. Dans le même temps, il faudra avoir décarboné intégralement le secteur résidentiel.

C’est une œuvre de longue haleine qui mobilisera des moyens considérables. Il faut pouvoir suivre les progrès réalisés, au niveau individuel de chaque logement comme au niveau macroscopique de l’ensemble du parc. Le diagnostic de performance énergétique prend ici tout son sens. C’est le seul indicateur aujourd’hui disponible qui permet d’associer l’élémentaire au global et de baliser les trajectoires de progrès que nous évoquions plus haut. Il a été refondé en 2021, avec l’introduction d’une composante carbone, et un statut d’opposabilité lui a été conféré.

Cependant, le DPE présente des défauts et des anomalies. L’Administration ne doit pas hésiter à y remédier : il est légitime de prendre en compte les retours d’expérience sur un sujet aussi complexe.

Les points du DPE qui doivent reconsidérés sont parfaitement identifiés :

- Les anomalies liées au calcul en énergie primaire qui pénalisent les solutions électriques et font naître des passoires thermiques putatives ;

- Les anomalies frappant les petits logements ;

- L’absence de prise en compte dans les seuils des différences régionales dans les climats ;

- L’insuffisante prise en compte des émissions de CO2 dans les seuils des étiquettes, ces seuils étant strictement calés sur les consommations d’énergie et n’apportant par conséquent aucune incitation réelle à émettre moins ;

- L’insuffisante prise en compte :

- Des techniques avancées de pilotage et de régulation ;

- Des systèmes de ventilation performants permettant de consommer moins d’énergie tout en maintenant la qualité de l’air intérieur ;

- Des apports des installations solaires en toiture.

Tous ces points doivent être revus afin que l’on dispose d’un outil adapté au défi de la décarbonation des bâtiments auquel les prochaines PPE (Programmation Pluriannuelles de l’Energie) et SNBC (Stratégie Nationale Bas-Carbone) vont s’efforcer de répondre.

Source et Lien

EdEn fédère des entreprises de l’énergie, du bâtiment et de la mobilité désireuses de promouvoir des mesures concrètes allant dans le sens d’une transition énergétique durable et profitable à tous.