Par Bernard REINTEAU, journaliste spécialisé le 09 Mars 2021

Dispositif « Éco Énergie Tertiaire » (ou décret tertiaire), décret « BACS », plan de relance … La filière régulation estime que les planètes sont alignées pour promouvoir fortement la GTB. Au-delà, de très profondes évolutions des systèmes sont en train d’émerger. Détails …

Les industriels du contrôle-commande en bâtiment disposent d’une foultitude de moyens techniques pour aider les exploitants et services généraux des immeubles tertiaires à améliorer la performance énergétique du parc. Par ailleurs, en termes réglementaires, plusieurs textes récents incitent les maîtres d’ouvrages et prescripteurs à s’équiper.

Décret tertiaire, décret BACS, France relance, … la GTB en plein développement

Les dispositions réglementaires en faveur de la GTB

En premier lieu le dispositif « Éco Énergie Tertiaire » - nouvelle appellation du Décret Tertiaire - récemment complété, pose des objectifs drastiques de réduction des consommations pour les 30 ans à venir. Le contrôle, la mesure et la gestion technique deviennent alors des outils indispensables.

Les donneurs d’ordres doivent aussi compter avec le décret « BACS – Building automation and control systems », nommé, en bon français, dans le décret du 21 Juillet 2020 « système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur ». Ce texte est applicable au tertiaire neuf dès l’été prochain lorsque la puissance totale de consommation des équipements est supérieure à 290 kW. La mesure sera généralisée à l’ensemble des bâtiments tertiaires au 1er Janvier 2025.

Ce décret demande aux maîtres d’ouvrage et exploitants de généraliser l’automatisation et le contrôle dans les gros immeubles. Il n’indique évidemment pas qu’il faut s’équiper d’un système centralisé de gestion des fonctions techniques d’un bâtiment qui porterait sur le chauffage, la climatisation, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, … Mais, clairement, les attentes précisées – suivre la consommation énergétique, l’enregistrer, l’analyser, l’ajuster – ne peuvent être efficacement obtenues qu’avec ces solutions.

Enfin, le plan de relance de Septembre dernier ouvre des lignes de financement relativement importantes pour accélérer les chantiers de rénovation énergétique des locaux du secteur public (État, collectivités ; 4 Mds€ de financements annoncés) ainsi que les parties tertiaires des entreprises (200 M€ sous forme de crédit d’impôt). L’équipement en GTB entre dans le périmètre des nouvelles installations prises en compte et devrait bénéficier de ces mesures financières. Sans oublier qu’il est possible d’y additionner les financements obtenus à l’aide fournie par les certificats d’économie d’énergie (CEE).

Les planètes étant alignées, ce 3 Mars, le syndicat ACR et les associations BACnet France et KNX France ont tenu un webinaire pour livrer leur vision plus spécifique.

Une offre technique de GTB déjà existante et normée

Philippe Segonds, Président du Syndicat ACR souligne ce qu’il considère, par-delà le contexte réglementaire déjà très favorable, comme les facteurs de succès du développement de la GTB dans les mois à venir.

Il cite : « L’adaptabilité des solutions technologiques quels que soient les bâtiments ou les énergies ; l’évolution et la cohérence des référentiels ; la compétitivité des acteurs ainsi que les actions de la filière afin de maîtriser les coûts. »

De manière globale, il rappelle qu’une étude menée en 2019 par Waide Stratégic Efficiency Limited pour le syndicat ACR (1) sur l’impact de la révision de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) qui, justement, demande l’utilisation de systèmes de régulation. Les nouvelles mesures de ce texte réduiraient de 14% les consommations d’énergie primaires et de 64 millions de tonnes les émissions de CO2 en 2030.

Cela étant dit, quels types de régulation utiliser ?

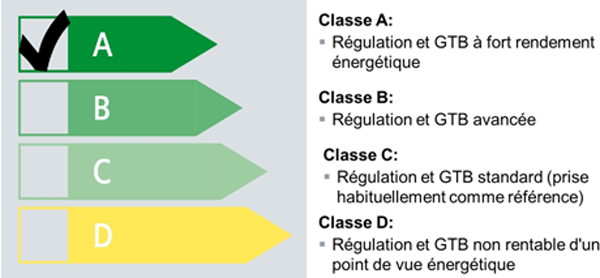

Régulation et GTB et classement de la norme NF EN 15232-1:2017

La réponse laisse peu de place au doute : il faut des « systèmes qualifiés et quantifiés selon la norme NF EN 15232-1:2017 ». À ce titre, l’arrêté du 29 Décembre 2020 (2) sur les matériaux et équipements auxquels peuvent recourir les entreprises pour bénéficier du crédit d’impôt dans le cadre du plan de relance, cite cette référence.

Président de BACnet France et investi dans la promotion de le GTB depuis des années, Dan Napar pose les principes à respecter pour bénéficier pleinement des équipements : « Il faut produire uniquement ce qui est nécessaire et optimiser la production en fonction des besoins énergétiques. Ce qui nécessite une communication, un échange de données entre les chaudières, groupes de froid, producteurs d’eau chaude sanitaire d’une part, les consommateurs d’énergie que sont les circuits de radiateurs et de planchers chauffants, les centrales de traitement d’air, les ventilo-convecteurs d’autre part. »

C’est, rappelle-t-il, le sens du schéma d’installation basique de la gestion technique de bâtiment contenu dans la norme NF EN 15232-1 de 2017 : « Les générateurs tiennent ainsi compte de l’aval des systèmes pour produire du chaud ou du froid dans les conditions les plus économiques. » Ce notamment sur la base de régimes de température bas, avec à la clé un allongement des durées de fonctionnement en mode condensation des chaudières et un meilleur coefficient de performance pour les systèmes thermodynamiques.

Faire profondément évoluer l’organisation des données du bâtiment

Les participants à cette conférence numérique convenaient à ce sujet de points techniques fondamentaux pour atteindre les objectifs de réduction de consommation.

En premier lieu, utiliser les protocoles standards et ouverts BACnet et KNX en s’appuyant sur un réseau maillé avec adressage sous protocole internet (IP).

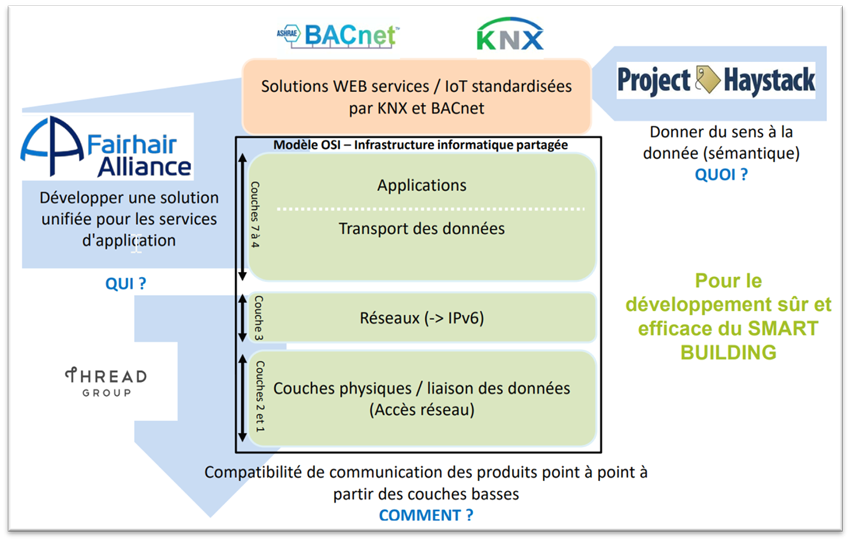

Initiative commune des industriels : organiser les couches 4 et 7 du modèle OSI – Source ACR

Ensuite, plus technique, « il convient d’organiser les stacks des protocoles (groupement de données) entre les couches 4 et 7 du modèle OSI - Open Systems Interconnection - pour assurer la convergence des applications et des systèmes de régulation et GTB (Building Automation and Control Systems) avec les moyens informatiques et l’Internet des objets (IoT). Chaque point de données et chaque capteur doivent être en mesure de communiquer et d’interagir entre eux, et de bénéficier d’une sécurité de bout en bout pour tous les appareils connectés. Ainsi, la compatibilité avec les applications et les systèmes installés est assurée. Les spécifications ont été développées collectivement dans la Fairhair Alliance reprises par l’Open Connectivty Foundation (OCF). »

Avantage de cette méthode : elle répond aux impératifs du décret BACS en permettant d’exploiter les données de fonctionnement en temps réel, de les archiver, de les reprendre ultérieurement.

Adopter les principes de base pour les industriels de la GTB

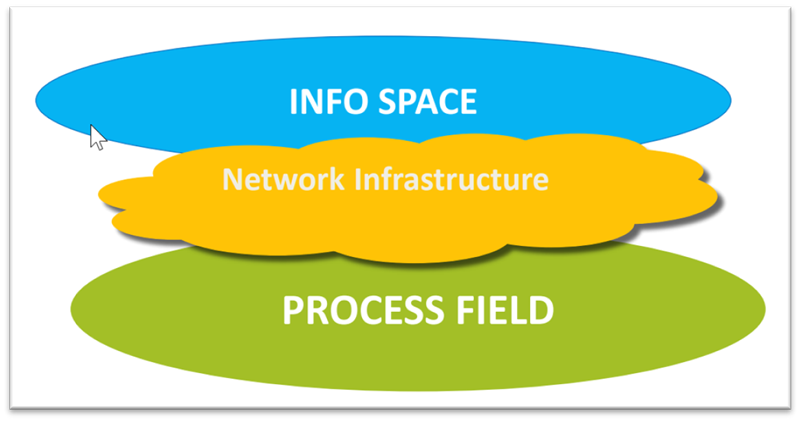

Les industriels de la GTB souhaitent ainsi promouvoir une architecture standardisée des systèmes qui à la fois permettent d’optimiser les capacités et d’assurer leur capacité d’évolution. Ils préconisent une organisation selon trois couches :

- une couche terrain physique dite « Process Field » qui garantit un traitement local des données ;

- une couche intermédiaire « infrastructure de réseau » sur IPV6 et avec adressage unique ;

- une couche dématérialisée, dite « INFOSPACE » pour le stockage et le traitement des données délocalisées pour un traitement différé.

Nouvelle représentation conceptuelle et systémique des systèmes de régulation et GTB

Déjà existante, mais non généralisée, cette organisation aura besoin de deux évolutions :

A - la première porte sur l’accessibilité aux données, par exemple sur smartphones, indépendamment des équipements pour développer les services ;

B - la seconde, sur l’évolution de la présentation des données : actuellement, « les protocoles de communication standardisés ouverts sont utiles pour une connexion de systèmes hétérogènes dans un bâtiment, mais lorsque la donnée est utilisée par un autre service dans un temps différé, elle doit avoir d’autres propriétés pour être utilisées d’une façon efficace. […] Désormais, un catalogue des significations sémantiques, tags et données interopérables sont réunis dans le projet international Haystack (3). BACnet et KNX ont rejoint cette communauté pour offrir pour les données disponibles sur BACnet et KNX dans ce catalogue », soulignent ces acteurs.

Passer à un nouveau concept d’organisation de données

Cette rupture se concrétise déjà dans la démarche IP-Blis (4), pour IP Building and Lighting Standards, portée par pratiquement tous les acteurs importants de la filière GTB : BACnet International, KNX Association, OCF, Thread Group, Zigbee Alliance et DALI Alliance.

L’ACR, BACnet et KNX France indique : « Ces organisations, à l’origine des normes technologiques reconnues dans le secteur de l’automatisation des bâtiments, souhaitent promouvoir une infrastructure IP multistandard sécurisée comme élément clé de l’automatisation des bâtiments, afin de remplacer l’utilisation de solutions cloisonnées, qui, bien que répandues, sont inefficaces.

Pour ce faire, les principales normes technologiques doivent être harmonisées pour réduire la fragmentation de la connectivité des bâtiments et pour inciter à une plus large utilisation des solutions coexistantes. »

Et ce n’est qu’une étape … Pour se mettre en place, cette nouvelle structuration s’appuiera sur deux nouveaux concepts : le « Edge Computing » et le « Fog Computing ». Explications par les porteurs de ces évolutions.

L'Edge computing est un ensemble de technologies qui assure l’analyse de données au plus proche de la source dont elles sont issues, en périphérie (« edge ») du réseau. Il est à l’architecture distribuée ce que le cloud est à la centralisation. C’est un moyen de rendre les objets connectés plus autonomes, plus rapides et plus efficaces et qui garantit un traitement local, qui n’a pas besoin des ressources extérieures. Il ne se substitue pas au cloud, il tire parti de ses ressources (puissance de calcul, machine learning, big data …), mais seulement périodiquement. Plus l’appareil peut se passer du cloud, plus on gagne du temps : celui que met l’information pour effectuer son trajet aller-retour jusqu’au nuage. Pour certains objets connectés, cette latence est critique ou peut provoquer des résultats qui peuvent être le contraire du but souhaité. C’est le cas notamment pour la régulation et le risque d’avoir des automatismes instables et non déterministes.

Quant au Fog computing, il s’agit de « l'informatique géodistribuée, l’informatique en brouillard, ou encore l’infonébulisation. Elle consiste à exploiter des applications et des infrastructures de traitement et de stockage de proximité, servant d’intermédiaire entre des objets connectés et une architecture informatique en nuage classique. Le but est d’optimiser les communications entre un grand nombre d’objets connectés et des services de traitement distants, en tenant compte d’une part des volumes de données considérables engendrés par ce type d’architecture (mégadonnées), et d’autre part de la variabilité de la latence dans un réseau distribué, tout en donnant un meilleur contrôle sur les données transmises. »

A consulter :

- ACR Syndicat - Syndicat des Automatismes, du génie Climatique et de la Régulation

- Légifrance - Arrêté du 29 Décembre 2020 - Ministère de la Transition Ecologique

- Project Haystack

- IP-BLIS - Market Interest Group

À propos de l'auteur

Bernard Reinteau

Journaliste de la presse bâtiment depuis la fin des années 80, Bernard Reinteau est journaliste indépendant. Il a œuvré pour les principaux titres de la filière et se spécialise particulièrement sur les solutions techniques liées à la performance énergétique et environnementale des constructions et rénovations performantes. Il collabore principalement avec les plus grands titres et en particulier avec Xpair.