Par Roger CADIERGUES le 04 Juillet 2019

De très gros efforts sont tentés, en France, actuellement, pour développer l'eau chaude solaire. Malheureusement les températures atteintes dans la majorité des systèmes peuvent rester plus ou moins inférieures aux 55-60°C nécessaires pour éradiquer les légionelles. Ce qui fait que je reçois un nombre croissant de demandes d'installateurs d'eau chaude solaire à propos de ce dilemne.

Que faut-il faire ?

Si vous vous reportez aux textes et aux intentions françaises "actuelles" (textes qui seraient prêts d'après les pouvoirs publics), la solution n'est pas évidente. D'un côté, le fameux "Plan Climat" 2004 qui prône un renforcement de l'aide au développement de l'énergie solaire. D'autre part le plan national 2004-2008 de prévention des légionelloses qui prévoit (semble-t-il) des dispositions réglementaires exigeant, pour les services d'eau chaude, une température minimale de 50°C (?). En fait des textes qui ne sont pas encore parus pour le moment. Mais qui de toutes façons ne répondent apparemment pas à la question posée.

Y-a-t-il d'autres solutions ?

J'en ai déjà discuté avec le représentant de l'Allemagne, il y a plus de six ans, à Nancy, lors d'une assemblée générale de l'AICVF. C'est en Allemagne qu'à ma connaissance, depuis assez peu de temps, existe une disposition réglementaire relative aux services d'eau chaude solaire. Le moins qu'on puisse dire c'est que cette réglementation est, à la fois, précise et un peu compliquée (je crains bien que la complication soit d'ailleurs inévitable).

N'existe-t-il rien en France ?

Il existe bien des normes, assez explicites, mais limitées aux capteurs

solaires :

- NF P 50-103 (1988) réservée surtout à la terminologie,

- NF P 50-101-1 (DTU 65 12, 1983 à 2000) qui contient de nombreux schémas

d'installation des capteurs eux-mêmes,

- NF P 50-101-2 (DTU 65 12, 1993) qui n'est qu'un cahier administratif de clauses

spéciales.

Rien n'y concerne véritablement le problème qui nous intéresse.

Peut-on, alors, en savoir plus sur la réglementation allemande ?

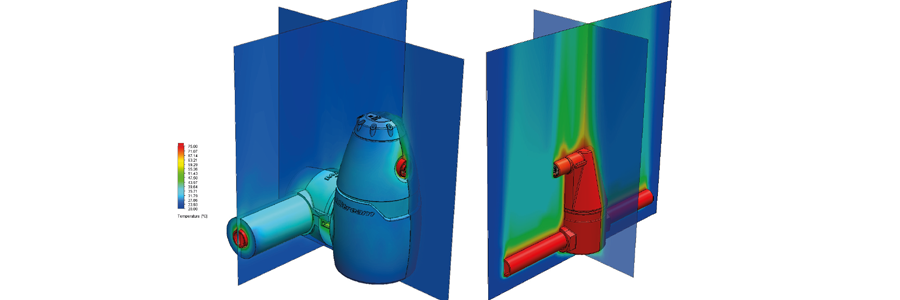

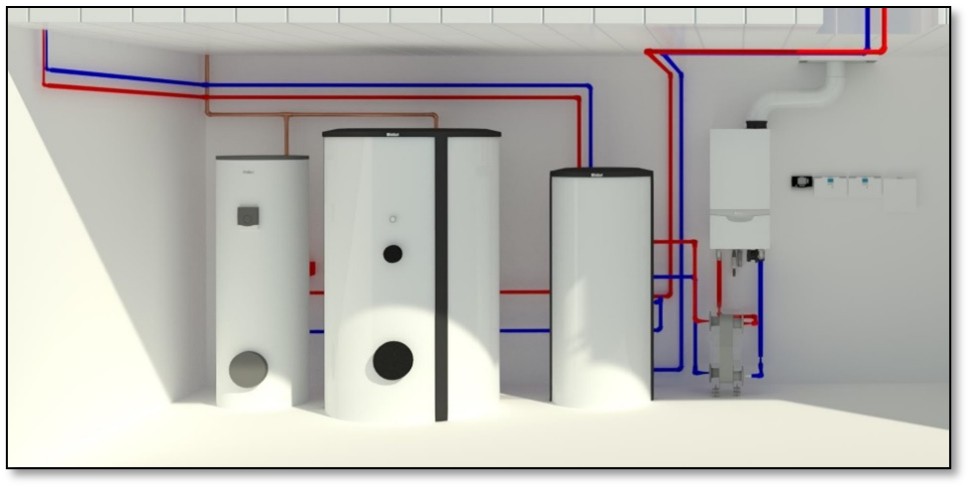

Oui, mais il faut dans ce cas se reporter au schéma indiquant ce que doit être l'installation conforme, schéma que je présente ci-dessous.

- le circuit proprement dit de production d'eau chaude "normal", en bleu,

- et le circuit de protection contre la légionellose, en rouge.

Comment cela fonctionne t-il ?

Le circuit de production d'eau chaude normal est relativement classique, avec son capteur solaire et ses pompes (pompes 1 et 2). A la sortie du ballon d'eau chaude solaire l'eau est véhiculée jusqu'à un deuxième ballon alimenté en chaleur par un échangeur tirant son énergie d'une chaudière ou d'une source de chaleur équivalente à base d'énergie non renouvelable. Ce dernier ballon n'est alimenté en chaleur que lorsque la température de l'eau sortant des capteurs solaires est insuffisante pour les besoins sanitaires.

Pourquoi avez-vous placé un échangeur entre le capteur et le ballon solaire proprement dit ?

Tout simplement pour la raison suivante : la pompe n°2 entre en service dès que la température de sortie de l'ensemble capteur-échangeur est suffisante. Ce n'est qu'à ce moment là que le ballon solaire proprement dit est alimenté par l'eau des capteurs.

Tout ceci, même si c'est un peu complexe par rapport à certaines de nos habitudes, est relativement classique. Mais quel est donc le rôle du circuit (rouge) que vous avez appelé "de protection contre la légionellose ?"

Pour y répondre il faut savoir que la réglementation allemande impose le fait qu'il existe dans tous les systèmes de production d'eau chaude solaire un tel circuit de protection. Il est mis en service une fois par jour, et porte la température à 60°C.

C'est un peu compliqué. Est-ce le seul système prévu ?

Théoriquement non, le circuit thermique de protection contre la légionellose pouvant être remplacé par un circuit de stérilisation par ultraviolet. Je ne puis, actuellement, prendre position sur cette seconde solution, la stérilisation par ultraviolet étant très exigeante sur le plan de la qualité.

Tout ceci est complexe, et forcément un peu coûteux. Comment expliquez-vous, dans ces conditions, le développement de l'eau chaude solaire en Allemagne ?

Je n'ai pas, aujourd'hui, d'explication intransigeante, mais il faut probablement regarder du côté des subventions et du tarif de l'électricité courante.

Dans ma prochaine lettre, j'aborderai un autre problème qui me vaut bien des tracas : l'organisation des textes réglementaires et normatifs.

Roger CADIERGUES