Par Bernard SESOLIS, expert Energie Environnement le 02 Juillet 2020

Toutes les avancées et expériences concernant le développement durable et l’énergie positive tendent à constater que le monde du bâtiment doit autant traiter la parcelle qu’en sortir pour passer à l’échelle urbaine.

Le développement des réseaux de chaleur et de froid vertueux, la mutualisation de la production décentralisée de l’électricité et des services, la question des déplacements explicitement traitée dans le label Bepos-Effinergie, le difficile compromis entre densité urbaine et confort d’été, les « smart-cities »,… tous ces sujets concrétisent cette tendance.

Comment les énergéticiens du bâtiment peuvent-ils contribuer à un développement harmonieux et efficace de la ville ? Cette humeur ne prétend pas répondre à cet épineux problème mais seulement rapporter et commenter quelques articles récents sur le futur du développement urbain.

1°) Pourquoi les villes s’accroissent ?

Tous les spécialistes des évolutions sociétales annoncent depuis longtemps que la population mondiale sera de plus en plus urbaine. Les villes grossissent avec l’explosion démographique, la recherche du travail, des services, des loisirs. Mais cette évolution cache d’autres raisons. Carlo Ratti et Mattew Claudel du MIT expliquent pourquoi nous préférons les villes (1). Selon une étude de 2007 (2), quand la ville double de volume, l’activité économique par habitant augmente de 15%. Le salaire moyen, le niveau de productivité, le nombre de brevets croissent. Mais parallèlement, il en est de même pour le taux de criminalité, la prévalence de l’anxiété, la propagation de maladies (le sida entre autres). Et ceci, quelle que soit la taille de la ville.

En utilisant les sciences sociales informatiques consistant à croiser les outils sociologiques avec les récentes et énormes bases de données issues des opérateurs téléphoniques et d’Internet, Carlo Rotti a mis en évidence dans une récente étude (3) que dans les grandes villes, les habitants marchent plus vite, se font plus d’amis, en changent plus rapidement, … tout ceci étant corrélé avec les possibilités de connexions. D’après l’auteur, en moyenne, chacun des 8 millions de londoniens se connectent 2 fois plus qu’un des 100 000 résidents de Cambridge ! La connectivité entre habitants croîtrait avec le nombre d’habitants. Et en même temps, l’auteur constate que les individus des grandes villes ont la liberté de recréer des « villages » autour d’eux, mais à la carte, selon des affinités sociales et non selon des proximités géographique, familiale, historique, caractéristiques des communautés rurales traditionnelles.

Ces travaux invitent à réfléchir sur le futur développement des petites et moyennes villes.

2°) Comment organiser la croissance urbaine ?

Cette question complexe reste largement ouverte. Pour les franciliens par exemple, le sujet du Grand Paris fait toujours débat. La loi du 27/01/2014 prévoit la création d’intercommunalités d’au moins 200 000 habitants dans les départements 91,77, 95 et 78.

Un colloque à l’Assemblée Nationale organisé par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France (IAU-IDF) le 11 Février 2015 traitait du thème du découpage territorial (4). Le gouvernement veut refondre la carte intercommunale à l’échelle des « bassins de vie » dont l’INSEE donne la définition suivante : « le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants ». Cette notion est très utilisée par les décideurs publics et les élus. Les spécialistes sont pourtant presque unanimes pour affirmer que cet outil n’est pas le bon pour organiser le découpage territorial et qu’il est illusoire de s’accrocher au mythe de la proximité. L’intercommunalité ne se calque pas sur les bassins de vie.

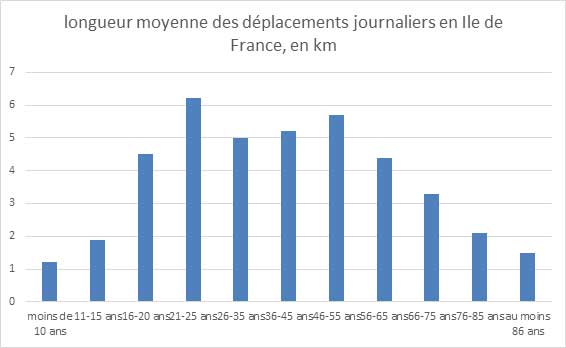

L’article du Monde cite un exemple de deux personnes voisines. Bruno, 32 ans, cadre, 2 enfants vivant en couple, et Jacqueline, 72 ans, retraitée vivant seule. Leurs bassins de vie sont radicalement différents. Bruno a un bassin de vie très dilaté. Celui de Jacqueline, au contraire, est très proximal.

Une étude de l’IAU-IDF réalisée en 2010 montre une dilatation très forte des bassins de vie depuis 1976 avec des fourchettes dépendant du lieu d’habitation. Les habitants de la Grande Couronne subissent souvent la plus grande augmentation des distances parcourues, les parisiens et les habitants de la Petite Couronne sont de ce point de vue mieux lotis. Pour les études et la santé, l’augmentation des trajets va de 15 à 48%, pour le travail et les achats, de 22 à 39%, pour les loisirs, environ 10%.

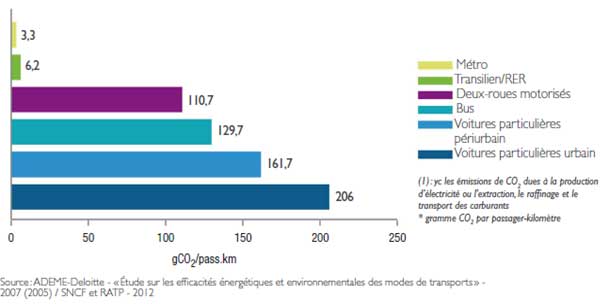

D’un point de vue énergétique et en émissions de gaz à effet de serre, il n’y a pas photo sur les transports. Cette augmentation inéluctable du bassin de vie doit s’accompagner de transports vertueux.

Le schéma suivant (5) rappelle la dispersion des impacts en grammes éq.CO2 par passager et par kilomètre

Même si le concept de bassin de vie permet de démontrer l’utilité de projets d’aménagement, certains experts considèrent que cet outil a vécu. Martin Vanier, géographe à l’Université de Grenoble, pense qu’il faut s’attacher à des notions plus complexes en examinant ce qui déborde partout des bassins et à aménager les villes et les territoires selon les « réseaux de vie » qui prennent mieux en compte ce que signifie « habiter ensemble » et les flux qui relient les espaces d’activités.

3°) Concilier vraiment l’urbain et le développement durable

La question urbaine et le changement climatique invite donc à travailler très sérieusement sur l’extension et la modification des villes où vivront la majorité des habitants de la planète. Dès lors, les énergéticiens du bâtiment devront digérer cette complexité, s’introduire dans la question des déplacements liés au projet de construction ou de réhabilitation, analyser les états initiaux des tissus urbains et des réseaux de vie.

Pourtant, d’autres démarches radicalement différentes sont poursuivies. Certains décideurs vont faire construire des villes « vertes » ex-nihilo, conçue comme une perfection, une utopie devenue réalité, l’exemple à suivre, la vitrine des possibles, un champ d’expérimentations.

Cette vision de la ville idéale a toujours existé, jusqu’au XXème siècle où les exemples, parfois tristement célèbres, ne manquent pas. Brasilia la seule capitale construite en pleine nature en est à la fois le symbole et la concrétisation. Niemeyer était un architecte-urbaniste de talent mais l’idée même de construire en bloc cette « chose » sans histoire, sans passé, sans mémoire a abouti à l’absurde. Brasilia est devenue un ensemble de monuments, de bureaux administratifs et de taudis les ceinturant. Son histoire ne fait que commencer !

J’ai le triste privilège de me souvenir du début du solaire en France dans les années 1970 et de certains architectes concevant de toute pièce des « villes solaires ». Tout le monde face à l’astre sacré, … comme les incas ! Aussi, je trouve navrant que des approches similaires avec l’étiquette « développement durable » vont bientôt voir le jour.

C’est le cas de l’éco-cité Maidar qui va être construite à 30 km d’Oulan-Bator, capitale de la Mongolie (6). Ce projet immobilier conçu par l’urbaniste Stefan Schmitz abritera rapidement 20 000 personnes, puis d’ici 2030, 100 000 habitants et plus tard, trois fois plus. Les sous-titres de l’auteur de l’article sont croustillants : « sortie de cerveaux allemands », « une petite Allemagne en Mongolie » et laissent penser que ce clef en main est, soit pervers, soit d’une touchante naïveté.

Les compétences techniques mobilisées sont irréprochables. Mais quand elles sont au service de tels projets, il faut vraiment s’interroger sur les capacités de ces concepteurs à introduire les facteurs humains et sociaux dans leurs réflexions. Maidar sera polycentrique afin que chaque résident trouve à moins de 400 m de son logement tous les commerces et services du quotidien.

A la fois, on propose (impose ?) un bassin de vie exigu et on disposera de transports vertueux : vélos, transports collectifs électriques, voies piétonnières, et même un téléphérique reliant Oulan-Bator, objet très tendance qu’il ne faut pas oublier dans la panoplie, et ce, afin de garantir une bonne qualité d’air ... Comme disait A. Allais, il vaut mieux construire les villes à la campagne … D’ailleurs, Stefan Schmitz n’en est pas à sa première tentative techniciste de livrer une ville comme on livre une usine. Il a déjà travaillé avec le « prestigieux « bureau d’études Transsolar pour concevoir Masdar, une ville durable en plein désert à Abu Dhabi ! J’espère pour les futurs habitants qu’il y aura un golf et la piste de skis … pour éviter les déplacements aériens !

Cette écologie bling-bling ou green-business, on la retrouvait à la 35ème édition du Big5 de Dubaï qui a eu lieu en Novembre 2014. Big5 est le plus grand salon sur la construction du Moyen Orient. L’enjeu majeur est la construction verte (7) puisque le développement durable sera un des thèmes de l’Expo Universelle de 2020. L’Emirat impose depuis 2011 une réglementation, les « green building régulations » applicables aux bâtiments publics et rendues obligatoires dans le secteur privé depuis le 1er Mars 2014, 44 bâtiments publics ont été certifiés « Leed ».

Les bougons (comme moi) diront que c’est un comble de fournir un satisfecit environnemental à des bâtiments construits dans des lieux complètement inadaptés. Les optimistes diront qu’il vaut mieux un building certifié Leed qu’un building non certifié. Etant l’auteur de cet article, je me permets le dernier mot : à cet endroit, s’il n’y avait pas de bâtiment, ce serait encore plus économe en énergie et en eau ...

Ah, j’oubliais ! Qu’en est-il de la Burdj Khalifa, la tour qui dépasse les 800 m ?

Et des autres bâtiments de tailles stupéfiantes, et des autres tours ?

Pour des futures constructions du genre, il suffira de demander une dérogation !

Ouf, on respire. Les affaires continuent.

Bernard Sesolis

bernard.sesolis(at)gmail.com

- (1) « Pourquoi nous préférons les villes », Le Monde 27/11/2014

- (2) « Growth, Innovation, Scaling and the Pace of Life in Cities » G. West, Académie des Sciences / USA, 2007

- (3) « The scaling of human interaction with city size », The Royal Society / UK, 02/04/2014

- (4) “ Bassins de vie : l’autre découpe de la France ”, Le Monde 12/02/2015, Béatrice Jerôme et www.iau-idf.fr

- (5) Energie et climat – bilan Ademe 2013

- (6) « Une ville durable allemande au milieu des steppes mongoles », Le Moniteur.fr 11/05/2015, John Sapporo

- (7) « Green Building : l’or vert existe-t-il à Dubaï ? », Le Moniteur.fr 01/12/2014 / Avril 2015, Hugues Boulet